- PROFIBUS-DP现场总线协议优化研究

-

企业: 控制网 日期: 2008-04-12 领域: PLC&PAC 点击数: 2522  胥军(1980-)

胥军(1980-)

男,湖北襄樊人,武汉理工大学机电工程学院博士后,从事现场总线产品、DSP、视频监控方面的设计与研究工作。

摘要:针对工业企业对传输控制协议高速和高可靠性的需求,本文提出了一种利用以太网通信技术对PROFIBUS-DP总线协议进行优化的方案。新构造的DP以太网通信协议可以支持比原协议更高的通信带宽,而且还能兼容基于PROFIBUS-DP上层协议的各种进程。通过对比分析基于DP以太网协议和PROFIBUS-DP协议的通信网络的报文循环时间和报文编码效率可知,该协议解决了PROFIBUS-DP协议支持的通信速率较低的问题,实现了对该协议的优化。

关键词:PROFIBUS-DP;协议优化;以太网Abstract: This paper presents an optimization solution with Ethernet technology to fulfill the demands on high transmission speed and high reliability on transmission protocol inside enterprises. The new constructed protocol named DP Ethernet is compatible with the applications based on upper protocols of PROFIBUS-DP, which can support much wider communication bandwidth. DP Ethernet protocol is more efficient than PROFIBUS-DP through analysis on message cycle time and message coding efficiency of networks based on these two protocols.

Key words: PROFIBUS-DP;Protocol Optimization;Ethernet

PROFIBUS-DP现场总线以其优良的性能在我国工业领域的应用日益广泛,已成为我国机械工业的首个行业标准。经工程实践验证,PROFIBUS-DP总线通信虽然具有较好的确定性和动态适应性,但其支持的最高传输速率只有12Mbit/s,而且只能在短距离范围内实现,在将PROFIBUS-DP总线应用到大规模的现场控制网络中时,其支持的最高传输速率已不能满足工业现场的通信需求。以太网通信采用的IEEE 802.3协议是一种开放式的协议,可以支持比PROFIBUS-DP总线高得多得传输速率,而且可以根据需要自由选择应用层协议。基于这种考虑,本文研究了利用IEEE 802.3协议对PROFIBUS-DP现场总线协议进行优化的方案,构造了一种新型的通信协议DP以太网的框架,并对DP 以太网协议的性能进行了分析。

1 协议优化方案

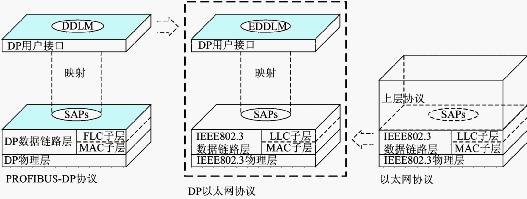

PROFIBUS-DP协议中定义的协议层次包括:物理层、数据链路层和用户层(用户接口)。DDLM功能将数据链路层提供的SRD和SDN服务映射到用户接口,用户可以通过数据链路层服务在DDLM中的映像调用SRD和SDN服务,因此利用DDLM功能用户就可以对PROFIBUS-DP站点进行读写操作[1]。PROFIBUS-DP总线的MAC子层采用混合式介质访问机制,由逻辑令牌循环(主站与主站之间)和主从式(主站与从站之间)两种介质访问方式组成。

以太网采用的IEEE 802.3协议中仅定义了物理层和数据链路层协议,运行时需要上层应用协议的支持。以太网的数据链路层可以提供三种类型的服务:无需响应的非连接服务、需响应的非连接服务和连接服务。以太网的MAC子层采用CSMA/CD介质访问协议,其通信模式取决于上层协议的定义,既可以是主从模式,也可以是生产者/消费者模式[2]。

PROFIBUS-DP数据链路层提供的数据传输服务(SDN和SRD服务)和以太网数据链路层提供的非连接服务在功能近似。以太网数据链路层的无需响应非连接服务与PROFIBUS-DP数据链路层的SDN服务(发送无需应答服务)近似;以太网数据链路层的需响应非连接服务与PROFIBUS-DP数据链路层的SRD服务(发送需应答服务)近似。

从协议层次的角度来看,由于IEEE 802.3协议中只定义了低层协议而未将其上层协议标准化,可以根据应用的需要自由选择上层应用协议;PROFIBUS-DP协议定义了与IEEE 802.3协议不同的物理层和数据链路层,主要为用户接口提供数据传输服务,用户接口的DDLM功能与数据链路层的服务是一个映射与被映射的关系。因此,可以设法将PROFIBUS-DP的用户层协议移植到IEEE 802.3协议之上,并创建直接数据链路映像功能,设法将以太网数据链路层的服务映射到PROFIBUS-DP的用户接口。

图1 协议子层移植示意由于上层协议调用下层协议提供的服务是通过SAPs进行的,因此将以太网数据链路层的服务提供给PROFIBUS-DP用户时,需要参照PROFIBUS-DP报文格式中的SSAP(Source SAP)和DSAP(Destination SAP)域的定义对以太网LLC协议数据单元中的SSAP和DSAP域进行相应的修改,从而可以兼容基于PROFIBUS-DP上层协议的各种应用进程。

2 DP以太网协议的构建

DP以太网协议的通信模型参照OSI参考模型建立,包括物理层、数据链路层和用户接口。物理层和数据链路层协议采用IEEE 802.3协议;用户接口协议参照PROFIBUS-DP的用户接口协议建立。

2.1 物理层协议

DP以太网采用IEEE 802.3协议定义的物理层标准,并在传输介质和物理接口上增加了适用于工业现场的应用导则,如采用加固的RJ45接头、使用工业用屏蔽双绞电缆等。DP以太网的数据帧采用IEEE 802.3协议定义的帧结构,为了确保冲突检测机制,当数据域的数据长度不足46Bytes时,必须在Pad域中填充相应数目的字节来满足该要求。DP以太网的数据帧也必须满足该最短帧长度要求。

2.2 数据链路层协议

数据链路层协议是DP以太网协议中最重要的部分。DP以太网的数据链路层符合IEEE 802.3协议,包括MAC子层和LLC子层。MAC子层定义了访问物理媒体的协议;LLC子层代表了所有面向上层协议的通用接口。

DP以太网协议采用主从式的通讯模式,网络节点分为主节点(主站)和从节点(从站)两类。由于CSMA/CD介质访问控制机制已被IEEE 802.3协议标准化了,因此DP以太网的MAC子层仍采用CSMA/CD介质访问协议。LLC子层协议可以提供两种类型的服务:无需响应的非连接服务和需响应的非连接服务。将无需响应的非连接服务服务记作DL-UNITDATA,DL-UNITDATA服务允许一个LLC用户发送一组数据到一个或一组远程的LLC用户。利用该服务,DP以太网的每个数据传输都独立于其他的数据传输,数据到达目的站点后不会返回接收确认帧到源站点。在DP以太网协议中该服务用于执行PROFIBUS-DP协议中SDN服务提供的功能。

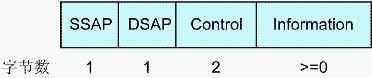

将需响应的非连接服务记作DL-REPLY,DL-REPLY服务允许一个LLC用户发送一组数据到另一个LLC用户,接收数据的站点返回一个响应帧,用于确认来自源站点的数据已被正确接收。为了实现主从站间的数据交换,DP以太网的DL-REPLY服务不仅要求从站在响应帧中明确发送数据已被正确接收,还必须包含由从站点返回到主站点数据。该服务用于执行PROFIBUS-DP协议中SRD服务提供的功能。LLC子层协议定义的PDU格式如图2所示。

图2 DP以太网LLC PDU格式在LLC子层的PDU格式中,SSAP和DSAP的设置与PROFIBUS-DP总线报文格式中SAP域的定义一致。通过检测报文中SAP域的值,DP以太网的每个节点能够辨认什么数据已被请求和需要提供什么响应数据。

2.3 DP以太网EDDLM功能的创建与执行

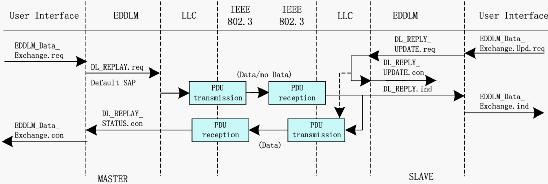

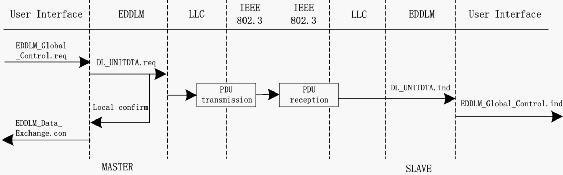

DP以太网用户接口的EDDLM功能是参照PROFIBUS-DP协议中定义的DDLM功能创建的,目的是向上层用户提供与PROFIBUS-DP协议相同的数据传输服务。EDDLM功能映射了LLC子层提供的两种非连接服务,即DL-UNITDATA和DL-REPLY。DL-UNITDATA用于全局控制命令,DL-REPLY用于其余所有的服务。这两种服务均通过原语来执行,最多能够传输1500个字节的用户数据,远大于PROFIBUS-DP总线中FDL层的数据传输能力(246字节)。

DP以太网的每个EDDLM功能都由一组原语组成,这些原语用于DP以太网的数据传输服务。在服务的执行过程中,所有的EDDLM功能均按固定的顺序依次执行,并行的或并存的功能请求是不允许的。当采用主从式的通信模式时,通信请求在主节点的用户接口中被启动,然后通过请求原语(.req)发送到EDDLM,最后用确认原语(.con)接收EDDLM的确认。由自主节点发出的请求原语(.req)到达从节点后成为指示原语(.ind)。

EDDLM功能映射的用于DP以太网主从节点间通信的服务类型可以划分为两类:映射LLC子层DL_REPLY服务的EDDLM服务;映射LLC子层DL-UNITDATA服务的EDDLM服务。EDDLM功能映射的DL_REPLY服务包括EDDLM_Data_Exchange、EDDLM_Slave_Diag、EDDLM_RD_Inp、EDDLM_RD_Outp、EDDLM_RD_Get_Cfg、EDDLM_Set_Prm、EDDLM_Chk_Cfg和Set_Slave_Add。以EDDLM_Data_Exchange服务为例,其执行顺序可以用图3描述。

图3 EDDLM_Data_Exchange服务执行顺序类似地,可以创建EDDLM_Global_Control服务,其执行顺序如图4所示。

图4 EDDLM_Global_Control服务执行顺序3 DP以太网协议性能分析

由于DP以太网设法利用以太网通信技术对PROFIBUS-DP协议进行优化,因此可以在站点分布相同的前提下,通过对比分析采用DP以太网协议和PROFIBUS-DP总线协议的通信网络的报文循环时间和报文编码效率来评估DP以太网协议性能的优劣。为了简化分析,本文选择单主站网络,此时由于只有一个主节点拥有网络的控制权,因此没有冲突发生。

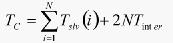

在采用主从式通信模式的单主站网络中,每一次报文循环内,主节点通过发送需响应的请求将输出数据传递到从节点,从节点返回的响应帧中则包含了输入数据。报文循环时间可以通过计算需要传输的数据总的位数与传送1位数据所需时间的乘积得到。若忽略所有的非周期循环,则报文循环时间Tc可以用下式表示[3]:

(1)

(1)

其中,N表示从节点的数目;Tslv(i)表示访问第个i从节点需要的时间;Tinter表示帧间间隙。Tinter的值与协议类型有关,网络上每个发送数据的节点必须在连续发送的两帧之间保证该最小间隙。

假定在两类网络中均只存在周期性的报文循环,下面分别对采用DP以太网协议和PROFIBUS-DP协议的单主站网络的报文循环时间进行分析。

3.1 DP以太网报文循环时间

由于DP以太网协议没有定义网络层和传输层,与以太网相比,DP以太网数据帧包含的固定报文信息较少,仅包括4个字节的LLC帧头和18个字节的以太网帧信息,再加上由网络硬件添加的前导码(7字节)和帧起始定界符(1字节),所有的报文固定信息长度共计为30个字节。当输入与输出字节的长度均满足DP以太网帧最短长度要求时,DP以太网主节点访问第i个从节点所需的时间为:

(2)

(2)

其中,Ii是主节点与第i个从节点交换的输入字节数;Oi是主节点与第i个从节点交换的输出字节数;Tbit是发送1位数据所需的时间。

由于DP以太网帧有最短长度要求,因此(2)式只在DP以太网主节点与从节点间交换的数据帧大于72Bytes(576bits)时才有效,不满足该长度要求时会在Pad域中填充一些无用字节,因此还须对不满足最短帧长度的报文传输进行讨论,讨论结果如式(3)所示。

(3)

(3)

Vitturi对PROFIBUS-DP总线的性能进行了深入的研究,认为对于一个单主站PROFIBUS-DP网络,仅对循环的数据传输进行分析,并假定循环足够大,可以忽略最小从站间隔时间的影响,此时PROFIBUS-DP总线上的报文循环时间可以用下式表示[4]:

(4)

(4)

其中,N表示从站的数目;Tif表示从站的响应延迟和访问一个新站点的延迟时间之和;Tftx表示传输数据帧的固定部分所需的时间;LIO表示主站与第i个从站交换的输入/输出字节数。

为了与以太网在同等条件下进行对比分析,Tif的值选择与以太网的帧间间距相同,即Tif=192Tbit;PROFIBUS-DP总线在循环的数据通信中采用SRD服务,此时Tftx的值为:Tfix=231Tbit,代入式(8)可得PROFIBUS-DP总线的报文循环时间为:

(5)

(5)

在站点分布相同的前提下,通过比较DP以太网和PROFIBUS-DP总线的报文循环时间来评价DP以太网协议性能的优劣。假定在两类网络中均包括1个主节点(主站)和5个从节点(从站),每个从节点(从站)都与主节点(主站)交换n个输入字节和n个输出字节。

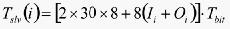

DP以太网采用10Base-T以太网标准,通信速率为10Mbit/s;PROFIBUS-DP总线采用其支持的最高通信速率12Mbit/s,根据式(7)和式(9),可以得到DP以太网和PROFIBUS-DP总线的报文循环时间如图5所示。

图5 报文循环时间对比从图5可以看出,在站点分布相同的条件下,PROFIBUS-DP总线的报文循环时间开始较小,但随着交换的字节数目的增加,报文循环时间迅速增加,当交换的字节数大于40的时候,PROFIBUS-DP总线的报文循环时间就超过了DP以太网,而且随着交换字节数目的进一步增加,两者之间的差距逐渐增大。

实际上,PROFIBUS-DP总线的通信只能在短距离内(100m范围内)达到12Mbit/s,一般情况下其通信速率要远比DP以太网的通信速率低。当选择网络的段长度为500m时,PROFIBUS-DP总线的通信速率只有187.5Kbit/s,而DP以太网的通信速率可以达到几十兆比特/秒,此时即使交换的字节数很少,PROFIBUS-DP总线的报文循环时间也将大于DP以太网。

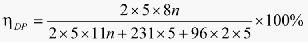

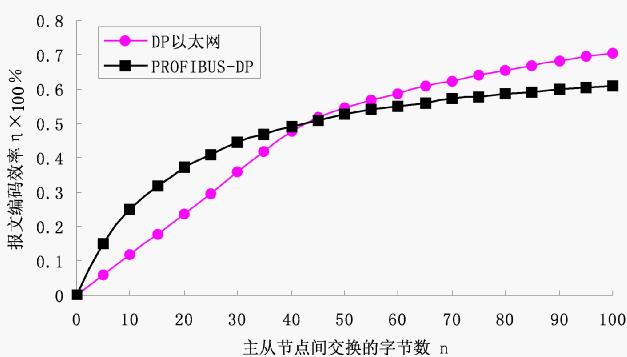

3.2 DP以太网报文编码效率分析

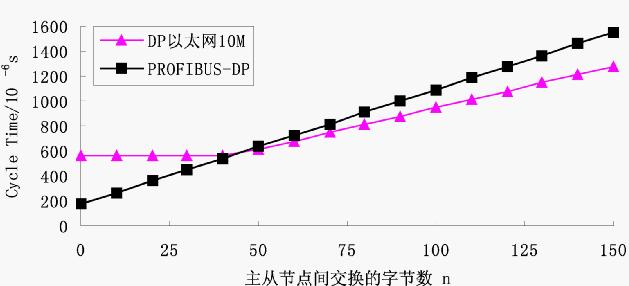

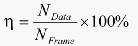

报文编码效率是考察协议性能的另外一个重要方面。协议的报文编码效率通过计算传输的有用数据的位数占执行该传输服务时总共需传输的数据位数的百分比得到。其值可以由下式计算:

(6)

(6)

其中,Ndata表示有用数据所占的位数;Nframe表示协议数据帧的位数。

仍假定网络中只包括1个主节点(主站)和5个从节点(从站),在每次报文循环中每个从节点(从站)都与主节点(主站)交换n个输入字节和n个输出字节。根据DP以太网的数据帧格式,当n的值小于42时,需要在Pad域中填充相应数目的字节以满足最短帧长度要求;当n的值大于42时,则无需填充无用字节。经讨论,可得:

(7)

(7)

对于PROFIBUS-DP协议,当总线上只有周期性的数据传输时,其报文编码效率为:

(8)

(8)

根据式(7)和式(8),DP以太网和PROFIBUS-DP两种协议的报文编码效率如图6所示。

图6 报文编码效率对比分析图6可知,在站点分布相同的前提下,当网络负荷较轻时,PROFIBUS-DP总线的报文编码效率高于DP以太网,这是由于PROFIBUS-DP报文的报头较短的原因;随着交换的字节数目的增加,PROFIBUS-DP协议的报文编码效率逐渐趋于一定值0.72,这是由于PROFIBUS-DP协议的物理层采用11位来传输一个字节的缘故;另一方面,随着交换字节数目的增加,DP以太网协议的报文编码效率迅速增加,当交换的字节数大于43字节后,DP以太网协议的报文编码效率将超过PROFIBUS-DP协议。

4 结束语

本文通过构造一种新型的传输控制协议DP以太网设法实现对PROFIBUS-DP协议的优化。通过对比分析DP以太网和PROFIBUS-DP总线的报文循环时间和报文编码效率,得到了如下结论:在站点分布和交换的字节数相同的前提下,当网络负荷较重时,DP以太网具有较小的报文循环时间和较高的报文编码效率,而且随着网络负荷的加重,DP以太网的优势体现得越明显;在网络负荷较轻时,DP以太网的性能与PROFIBUS-DP总线相差不大。因此在现场控制网络中用DP以太网协议替代原有的PROFIBUS-DP协议将具有两大优点:一是基于PROFIBUS-DP上层协议的各种应用进程可以继续运行;二是由于在现场总线控制网络中引入了与信息网络相同的以太网通信技术,因此能够方便地实现现场控制网络与信息网络之间的信息交互。此外,可以利用DP以太网剩余的带宽执行一些非周期通信任务,这是相对于PROFIBUS-DP协议(DP-V0版本)仅支持循环的周期通信的一大优点。参考文献

[1] Deutsches Institut fur Normung. PROFIBUS-DP Standard [S]. Translation of the German National Standard DIN 19245 part 3, Beuth Verlag GmbH, Germany, 1996.

[2] IEEE Std 802.3, 2000 Edition, Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection [CSMA/CD] Access Method and Physical Layer Specifications [S]. ISO/IEC8802-3:2000 (E), 2000.

[3] Kapsalis V D, Koubias S A, Papadopou G D. Implementation of a MAC-layer protocol (GIT-CSMA/CD) for industry LANs and its experimental performance [J]. IEEE Transaction on Industrial Electronics, 1997, 44(6): 824-839.

[4] S.Vitturi. The effects of acyclic traffic on Profibus DP networks [J]. Computer Standards & Interfaces, 2004(26): 131-144.

作者信息:

胥 军,李刚炎 (武汉理工大学 机电工程学院过程控制系,湖北 武汉430070)

|

|

|

|

|

|

- 下载排行更多»

-

- 1Power Panel宣传样本

- 2公司形象手册

- 3工业PC宣传样本

- 4集成自动化宣传样本

- 5驱动器产品概览样本

- 6贝加莱CNC技术

- 7电机与减速器产品概览

- 8变频器样本

- 9移动车辆及工程机械自动化

- 10Automotion 2013-03

- 11印刷行业专刊(2013)

- 12培训模块之 TM213-自动化操作系统(Runti..

- 13培训模块之 TM210-Automation Studio 3.0..

- 14操作面板和工业PC选型手册

- 15电机和减速器选型手册

- 16APROL DCS宣传样本

- 17APROL EnMon宣传样本

- 182013年菲尼克斯电气德国汉诺威展会精彩回顾

- 192013年菲尼克斯电气德国汉诺威展会报道-4..

- 202013年菲尼克斯电气德国汉诺威展会报道-4..

- 212013年菲尼克斯电气德国汉诺威展会报道-4..

- 222013年菲尼克斯电气德国汉诺威展会报道-4..

- 在线反馈

| 1.我有以下需求: | |

|

|

|

| 2.详细的需求: | |

| * | |

| 姓名: | * |

| 单位: | |

| 电话: | * |

| 邮件: | * |

.jpg)