当前位置:首页»案例

- 关于SCADA系统多重安全性的探讨

-

企业: 控制网 日期: 2009-05-18 领域: 仪器仪表 点击数: 1103

王雁冰(1972-)

男,河南沈丘人,工程师,1993年毕业于西南石油学院,现于中石化天然气川气东送管道分公司工程技术部工作,负责公司工程、技术和科研等工作。

摘要:文章首先从SCADA系统的狭义安全性和广义安全性入手,针对一般系统的硬件和软件结构进行了图文论述,文章重点对SCADA系统的结构、硬件、软件、通信、管理和操作等六个方面进行了阐述。本文与常规SCADA系统的安全性有较大的区别,对系统的安全管理与日常安全维护有一定的指导意义。

关键词:SCADA;多重安全性

Abstract: Firstly the article started from the narrow security and general security of the

the SCADA system, and then illustrated for the general system of hardware and software

architecture, the paper focused on the SCADA system of hardware, software, communications,

management and operation and so on. In this paper, it told the great difference from the

conventional SCADA systems safety ,and showed some opinions of the safety management and

maintenance.

Key words: SCADA; Multiple security

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)系统,即数据采集与监督控制系统,它是以计算机技术、网络技术和自动化技术为基础的生产过程控制与调度自动化系统。系统通过对站场运行设备和工况的监督和控制,以实现数据采集、设备控制、状态检测、参数调节以及各类信号报警、历史数据查询等多项功能。

1 SCADA系统多重安全性概述

安全简单地定义为不受威胁,没有危险、危害、损失等。SCADA系统的安全性是指系统免疫遭受内部或外部威胁、攻击、破坏的一种特性,这种特性对外表现为能正常完成系统的全部功能和较强的稳定性。通过对系统安全性的剖析,尽可能地减少或避免不必要的危险是工程技术和系统工程追求目标。

从狭义上来讲,SCADA系统的安全是保证系统信息数据和功能免遭攻击或破坏。现场应用的计算机和过程控制器都具有一定的网络通讯能力,这使得对数据和信息的存取权限和方式十分重要。在结构上,一般的SCADA系统构架在冗余的本地局域网中,核心工作站通常都设计成两套,在某一操作站的硬件或应用程序出现问题时,另一台计算机可以立即接管正在处理的运行过程,提高系统的安全性。一般地讲,常规的SCADA系统安全如图1所示。

从广义上来讲,SCADA系统安全性是指系统的设计、选型、建设、调试、管理和维护等各个环节的安全相关的总括。在不同环节中,都存在着对系统安全性的影响,只是所占影响权重大小不同。广义的SCADA系统的安全主要包括系统的结构、硬件、软件、通信、管理和操作等六个方面,如图2所示。

SCADA系统多重安全性可以细化完整性、机密性和可用性。完整性要求数据必须是正确和完整的,而且能够免受非授权、意料之外或无意的更改。机密性要求系统信息免受非授权的交流,涉及到数据和程序文件读取的控制。可用性要求系统信息在需要时能够及时获得以满足业务需求,确保用户不受干扰地获得诸如数据、程序和设备之类的系统信息和资源。

2 SCADA系统的一般结构

2.1 硬件结构

SCADA系统主要由设在控制中心的主机/服务器、设在各站的远程控制终端(RTU)或智能控制设备(LED)或可编程逻辑控制(PLC)和高性能的通信系统构成分布式控制系统组成。系统的硬件配置形式如图3所示。

2.2 软件结构

SCADA软件主要分为通信与网络软件、操作系统、实时数据库、组态软件和应用软件等5个方面,其中操作系统是所有软件的基础,通信与网络软件是联系硬件设备的纽带,实时数据库是系统信息交换的平台,组态软件是系统架构的工具,应用软件则是SCADA系统功能的体现。SCADA软件的结构如图4所示:

3 多重安全性的讨论

3.1 结构

随着网络技术的发展,Internet正在把全世界的计算机系统、通信系统逐渐集成起来,形成信息高速公路,形成公用数据网络。控制系统的结构从最初的CCS(计算机集中控制系统),到第二代的DCS(集散控制系统),发展到现在流行的FCS(现场总线控制系统)。

典型的DCS可分为操作站级、过程控制级和现场仪表3级。这种控制系统的特点是“集中管理,分散控制”。其结构是多级主从关系,底层相互间进行信息传递必须经过主机,从而造成主机负荷过重,效率低下,并且主机一旦发生故障,整个系统就会“瘫痪”。其次DCS的现场仪表仍然使用传统的4~20mA电流模拟信号,传输可靠性差,成本高。另外各厂家的DCS自成标准,通讯协议封闭,极大地制约了系统的集成与应用。

FCS综合了数字通信技术、计算机技术、自动控制技术、网络技术和智能仪表等多种技术手段,构成一种全分散、全数字化、智能、双向、互连、多变量、多接点的通信与控制系统。目前FCS存在的主要问题:首先是现场总线不统一,性价比差别较大,应用领域和层次区别较大。二是现场总线本身存在的技术问题:① 当总线电缆截断时,整个系统有可能瘫痪。② 本安防爆理论的制约。现有的防爆规定限制总线的长度和总线上负载的数量。这就是限制了现场总线节省线缆优点的发挥。③ 系统组态参数过于复杂,组态参数很多,不容易掌握,但组态参数设定得好坏,对系统性能影响很大。

目前常用的SCADA架构的方式是基于DCS和FCS的结合。如图5所示。

图五 常规SCADA结构方式

在以后的发展趋势来看,工业以太网是信息高速的纽带。就安全性讨论来说,以太网的主要缺陷,首先是不确定性。由于以太网的MAC层协议是CSMA/CD,该协议使得在网络上存在冲突,特别是在网络负荷过大时,更加明显。二是非实时性。以太网存在的CSMA/CD机制,当发生冲突的时候,就得重发数据,最多可以尝试16次之多。很明显这种解决冲突的机制是以付出时间为代价的。三是现场的不可靠性。它应用到工业现场,面对恶劣的工况,严重的线间干扰等,这些都必然会引起其可靠性降低。

目前的改进方式主要表现在以下方面,一是交换技术。采用以太网交换机(switch),将共享的局域网进行有效的冲突域划分技术,以减少CSMA/CD机制带来的冲突问题和错误传输。二是高速以太网。当网络中的负载越大的时候,发生冲突的慨率也就越大,显然提高以太网的通信速度,就可以有效降低网络的负荷。三是IEEE1588校时机制。定义的精确网络同步协议实现了网络中的高度同步,使得在分配控制工作时无需再进行专门的同步通信,从而达到了通信时间模式与应用程序执行时间模式分开的效果。

第三方通信协议是指通信双方的一种约定,主要包括对数据格式、同步方式、传送速度、传送步骤、检纠错方式以及控制字符定义等问题做出统一规定。分为异步协议和同步协议,相对来说通信速率较低,一般用来传递信息,不做控制用途。

合理地规划SCADA系统的数据流向,即可满足就地、站控、中心控制的功能要求,也可以保证控制数据、监视数据等信息的畅通无阻,更能保证数据在传递和交换过程的安全性。常规的数据流向如图6所示。

图六 SCADA数据流向

3.2 硬件

系统硬件的安全性主要是指控制器、IO卡件、服务器、网络设备、仪器仪表和电缆及施工的质量。硬件的性能指标与性能价格比率是系统硬件设备选型的主要内容。控制器的常规性能主要体现存储容量、I/O点数、扫描速度、指令的功能与数量、内部元件的种类与数量、特殊功能单元和可扩展能力等方面;IO卡件的安全性表现为是否有隔离功能、自诊断功能和自保护功能等;服务器和操作站的性能主要为处理器(处理器类型、处理器缓存、配置参数、主频),总线、内存(类型和容量)、磁盘(类型、容量及方式)和I/0扩展等;通讯设备的主要性能为机架类型(插槽数、扩展槽数、可堆叠数、端口数等),支持的网络类型(支持快速以太网、ATM、令牌环及FDDI等),支持协议和标准(路由信息协议RIP、距离矢量多播路由协议DVMRP、开放式最短路径优先多播路由协议MOSPF等)。执行机构主要性能有响应时间、保护方式、反馈信息、防护级别等。仪器仪表主要性能有精度、采集方式、防护级别等。电缆及施工主要是指电缆规格型号、抗干扰能力和铺设方式等。

3.3 软件

软件安全性主要包括操作系统软件、服务器系统软件、SCADA软件、第三方软件、编制的应用软件等。系统安全性涉及系统保护与保密两个方面,旨在保障系统中数据的完整性、可用性和机密性,涉及到技术、管理、法律、道德等问题。

目前系统安全的分级管理机制主要是:

(1)系统级管理(注册、登录、口令机制)。

(2)用户级管理(分类授权)。

(3)目录、文件级管理(设权限、属性等)。

影响系统安全性的因素主要包括:

(1)人为破坏因素。有意、无意的非法操作、病毒破坏、黑客入侵等。

(2)自然破坏因素。火灾、水灾、震灾、战争和存储介质等硬、软件损坏等。

提高操作系统安全性的常规对策:

(1)授权机制。文件的二级存取控制,对操作权限的识别,存取控制矩阵等。

(2)防毒机制。采用防病毒软件对系统进行保护。

(3)备份、转储、恢复机制。通过转储操作,可形成文件或文件系统的多个副本。

(4)硬、软件冗余机制。通过冗余的方式,保证系统在崩溃后启用备用系统,保证操作系统的连续工作能力。

(5)文件保密机制。主要有口令法、隐藏法和加密解密法等。

(6)法制教育。对操作人员的职业道德、法制观念进行提高,减少系统操作人员的故意行为。

3.4 通信

SCADA系统的通信安全性主要包括内部通信、外部通信和第三方通信的不稳定性和潜在的通信危险。SCADA网络安全,通常是针对互联网(INTERNET)或企业内部网(INTRANET)上网络攻击和病毒防范。在广义的多重安全性中,网络是多层面,交错而多接点,如图7所示。

图七 系统网络示意图

首先确定网络所有链接点,包括内部网络和外部网络,尽可能减少没有必要的链接点(这里主要指可操作的监控站),为了满足多层次管理人员浏览和查看的要求,通过专用防火墙,可以无限制。在不同层的网络链接处,根据应用要求,建立风险评价机制,对相应的数据和流量进行动态监视,并建立日志。对所有具体操作权力的用户设立安全操作记录,不同层次的权力严格区分,并建立监督机制。控制层网络技术应当严格保密,包括技术文章的介绍,控制层与管理层数据的流量和数据包建立安全监视机制,如两层间建立映射数据的方法来保证控制层数据的安全等。对外部数据的交换,如计量交接、报表生成等,对数据进行动态分析与对比分析。在防火墙的设置上,最好采用自定义配置方式,通用型设置在保密上是没有意义的。建立科学、合理、有效的技术和管理机制,防范于未然,是保证整个系统安全运作的基础。

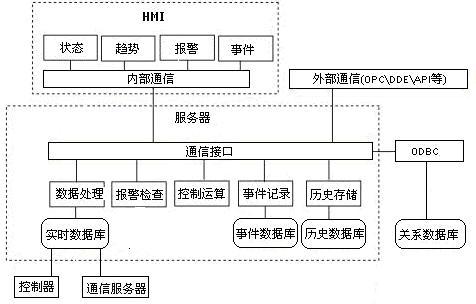

SCADA系统由很多任务组成,每个任务完成特定的功能(如图8所示)。由图8可以看出,SCADA系统的通信主要是服务器与上位机,服务器之间和服务与第三方应用之间,其中接口通信是任务完成的基础。服务器负责数据采集,数据处理(如量程转换、滤波、报警检查、计算、事件记录、历史存储、执行用户脚本等)。服务器间可以相互通讯。各服务器逻辑上作为统一整体,但物理上可能放置在不同的机器上。分类划分的好处是可以将多个服务器的各种数据统一管理、分工协作,缺点是效率较低,局部故障可能影响整个系统。

图八 系统内部通信

3.5 管理

安全管理是对SCADA系统的综合管理,主要包括制定、整理和实施保护系统的信息机密性、完整性和可用性的策略、标准、规程和指南;包括对数据分级、风险评估和风险分析等管理手段对威胁进行辨别;包括对系统缺陷进行评估,以便采取有效的安全控制手段等。要求从管理者的角度制定和实施安全策略及其相应的指南、标准和流程;对各级操作员工进行信息安全知识的教育和培训,使员工了解与其工作有关的安全要求以及保护企业和个人信息机密的重要性;与员工合同、员工雇佣和员工离职相关的安全要求;在风险管理中如何对系统资源的风险进行甄别、评估和减少风险的发生机率。

3.6 操作

SCDADA系统的操作分系统操作和指挥。操作安全包括如何对硬件和介质进行控制以及如何确定操作员对这些资源的访问权限。指挥操作的安全性是指高级管理在系统升级、维护和重大故障时的处理方式。要求系统的管理在分级操作的基础上,明确操作责任,划清工作界面和掌握安全性要害点。对系统管理人员要求了解哪些资源需要受到保护,哪些权限需要进行限制,存在哪些控制手段,对控制的潜在威胁和相应对策,实施有效控制的原则等。

4 结束语

SCADA系统的多重安全性是值得综合研究的课题,它需要将计算机安全技术、信息网络安全技术、自动化技术和相关专业知识进行融汇贯通,需要有多层面、多角度、多方式的系统考虑与应用,还需要与相关技术保持发展的同步性和先进性。同时,加强安全管理和落实责任,以达到系统较高的完整性、机密性和可用性指标。

参考文献

[1] 谢孝宏. SCADA系统性能的探讨,自动化技术与应用[J]. 2005. 24 (12).

[2]张丽娜, 郑云萍, 杨春. SCADA系统的安全性分析及对策[J]. 自动化与仪表, 2005, 20(3) .

[3]谢安俊. 油气管线SCADA系统调度控制中心的安全策略[J]. 天然气工业, 2005, 25(6).

[4]李宾, 杨光镇. 浅谈SCADA系统的安全管理[J]. 水利水文自动化, 2003 (3).

|

|

|

|

|

|

- 下载排行更多»

-

- 1Power Panel宣传样本

- 2公司形象手册

- 3工业PC宣传样本

- 4集成自动化宣传样本

- 5驱动器产品概览样本

- 6贝加莱CNC技术

- 7电机与减速器产品概览

- 8变频器样本

- 9移动车辆及工程机械自动化

- 10Automotion 2013-03

- 11印刷行业专刊(2013)

- 12培训模块之 TM213-自动化操作系统(Runti..

- 13培训模块之 TM210-Automation Studio 3.0..

- 14操作面板和工业PC选型手册

- 15电机和减速器选型手册

- 16APROL DCS宣传样本

- 17APROL EnMon宣传样本

- 182013年菲尼克斯电气德国汉诺威展会精彩回顾

- 192013年菲尼克斯电气德国汉诺威展会报道-4..

- 202013年菲尼克斯电气德国汉诺威展会报道-4..

- 212013年菲尼克斯电气德国汉诺威展会报道-4..

- 222013年菲尼克斯电气德国汉诺威展会报道-4..

- 在线反馈

| 1.我有以下需求: | |

|

|

|

| 2.详细的需求: | |

| * | |

| 姓名: | * |

| 单位: | |

| 电话: | * |

| 邮件: | * |

.jpg)