涂序彦 教授

作者简介

涂序彦,男,教授,江西南昌人,现任中国人工智能学会荣誉理事长、指导委员会主席,北京人工智能学会名誉理事长、指导委员会主席。北京科技大学信息工程学院特聘教授、博士生导师,计算机与系统科学研究所所长。历任中国人工智能学会理事长,中国自动化学会常务理事,中国软件行业协会常务理事。全球华人智能控制与智能自动化大会主席、世界专家系统大会(远东区)主席。曾任中国科学院自动化研究所、清华大学、北京理工大学、北京邮电大学、北京工商大学、北京电力大学、华中科技大学、南昌大学、西安理工大学等高等院校的客座教授,清华大学智能技术与系统国家实验室学术委员,江西省、河北省科委顾问,南昌市政府科技教育顾问等。

面向21世纪的新时代,“自动化科学技术的发展方向与开发策略如何”是同行们共同关心的问题。

“自动化科学技术”当前和今后的发展方向有:智能自动化、集成自动化、协调自动化、网络自动化,相应的,“自动化科学技术”的开发策略为:智能化、集成化、协调化、网络化。

本文研究讨论:“自动化科学技术” 及其应用系统的“四化”发展方向与开发策略,如有不妥之处,敬请批评指正。

1.“智能自动化”与“智能化”

1.1“智能自动化”的概念涵义

“智能自动化”意味着:“智能科学技术”与“自动化科学技术”相结合,研究开发各种“智能自动化”系统,实现“智能自动化”。其概念可用式(1)表示:

IST + AST → IA (1)

在式(1)中,

IA(Intelligent Automation or Intelligence’s Automation)——“智能自动化”,智能“自动化” 或 “智能”自动化

IST(Intelligence Science & Technology)——“智能科学技术”

“智能科学技术”(Intelligence Science & Technology)简称IST,研究开发各种“智能”特性功能、理论方法、实现技术,如:人工智能(Artificial Intelligence ),人的智能(Human Intelligence ),人机集成智能(Man-Machine Integrated Intelligence ),群体协同智能(Cooperative Intelligence )等。

AST(Automatic Science & Technology)——“自动化科学技术”

“自动化科学技术”(Automation Science & Technology)简称AST,研究开发各种自动化系统的理论方法、实现技术,如:自动控制(Automatic Control)、自动调节(Automatic Adjusting)、自动检测(Automatic Detecting)、自动操作(Automatic Operation)的理论方法、实现技术,以及各种应用系统等。

“智能自动化”的概念有二方面的涵义:

(1)智能“自动化”

智能“自动化”,指智能的“自动化”,其英译为:(Intelligent Automation ),其涵义为:“应用人工智能方法,具有拟人智能特性,智能水平更高的自动化”。

如:智能控制(Intelligent Control)、智能管理(Intelligent Management)、智能通信(Intelligent Communication)、智能仪表(Intelligent Instrument)、智能接口(Intelligent Interface)、智能网络(Intelligent Network)等。

智能“自动化”意味着:将人工智能的理论、方法和技术,应用于各种自动化系统,提高系统的人工智能水平,实现智能化的自动化。例如,人工智能应用于自动控制系统,人工智能与控制理论相结合,可以设计和实现智能控制系统。

智能“自动化”是自动化学科技术的发展方向,也是自动化系统,设备和产品的开发策略。意味着:具有“智能”的自动化科学技术、自动化理论方法、自动化实现技术、自动化应用系统,如:智能控制、智能检测、智能操作的方法和技术,智能控制器、智能检测仪表、智能自动化系统等。

(2)“智能”自动化

“智能”自动化,指 “智能”的自动化,其英译为:( Intelligence’s Automation),其含义为:“人的智能活动、脑力劳动的自动化”。

如:推理自动化(Reasoning Automation)、设计自动化(Design Automation)、编程自动化(Programming Automation)、指挥自动化(Command Automation)、办公自动化(Office Automation)、作曲自动化(Music-setting Automation)、决策自动化(Decision-making Automation)等。

“智能”自动化是自动化学科技术发展的高级阶段,是自动化科学技术应用的新领域。

“智能”自动化意味着:将自动化科学技术应用于各种人的智能活动过程,提高脑力劳动的自动化水平,实现智能活动、脑力劳动的自动化。如:“推理”智能自动化、“计算”智能自动化“设计”智能自动化、“作曲”智能自动化、“绘画”智能自动化等。例如,自动化科学技术应用于推理活动,提高推理过程的自动化水平,实现推理自动化。

上述“智能自动化”概念的两种含义:智能“自动化”与“智能”自动化,存在着内在的相互关联。如,推理自动化或自动推理是人工智能的学科分支和研究领域,而实现基于知识的智能控制,又要应用知识自动推理。

1.2“智能自动化”的发展方向

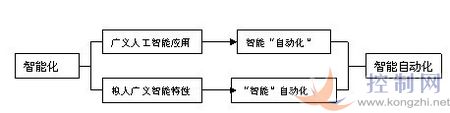

根据上述“智能自动化”的概念涵义,“智能自动化”的发展方向,如图1所示。

图1 “智能自动化”的发展方向

“智能自动化”的发展方向分为:智能“自动化”、“智能”自动化,如:智能控制、智能管理、智能通信、智能仪表、智能网络等,设计自动化、编程自动化、推理自动化、指挥自动化、作曲自动化等。随着“智能自动化”学科的发展,“智能自动化”的科技体系将不断扩展和细化。

1.3“智能化”的概念涵义

“智能化”( Intellecturalization)的概念有二方面的涵义:

(1)“人工智能”应用

“智能化”的概念涵义之一是:“人工智能”的理论方法和实现技术应用于自动化领域,研究开发各种“智能自动化”系统。如:智能控制、智能检测、智能管理、智能通信、智能操作系统等,以及各种“智能自动化”元件、部件、仪表、装置、设备,各种“智能自动化”技术工具等。

(2)拟人“智能特性”

“智能化”的概念涵义之二是:研究开发各种“智能自动化”系统,具有仿生、拟人“智能特性”。如:自适应、自学习、自组织、自识别、自感知、自推理、自理解、自联想、自稳定、自调整、自校正、自诊断、自维修、自进化、自繁殖等。

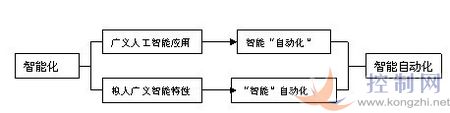

1.4“智能化”的开发策略

根据上述“智能化”的概念涵义,“智能化”的开发策略,如图2所示。

图2 “智能化”的开发策略

在图2中,“智能化”的开发策略如下。

(1) “广义人工智能”应用

“人工智能”已从传统的“狭义人工智能”,发展为现代的“广义人工智能”,并正在“广义智能学”、“智能科学技术”如:启发程序、专家系统、知识工程、神经网络、模式识别、计算智能、网络智能、机器智能等,生物智能、仿生智能、人的智能、拟人智能、人机集成智能、群体协同智能等。因此,可以研究开发仿生、拟人的,具有多层次、多方面、多模式“广义智能特性”的,各种智能“自动化”系统,实现智能“自动化”。

(2)拟人“广义智能特性”

拟人“广义智能特性”包括:多层次、多方面、多模式的智能特性,如:自感知、自识别、自理解、自联想、自推理、自计算、自学习、自调整、自校正、自稳定、自适应、自组织、自协调、自诊断、自维修、自进化、自复制、自繁衍等。因此,可以研究开发相应的“智能”自动化系统,实现:感知、识别、理解、联想、推理、计算、学习、调整、校正、稳定、适应、组织、协调、诊断、维修、进化、复制、繁衍等“广义智能活动”的“智能”自动化。

2.“集成自动化”与“集成化”

2.1“集成自动化”的概念涵义

“集成自动化”意味着:“集成科学技术”与“自动化科学技术”相结合,研究开发各种“集成自动化”系统,实现“集成自动化”。其概念可用式(2)表示:

IgST + AST → IgA (2)

在式(2)中:

IgA(Integrated Automation )——“集成自动化”

IgST(Integration Science & Technology)——“集成科学技术”

“集成科学技术”包括:系统集成(Systems Integration)、功能集成(Functions Integration)、技术集成(Technique Integration),如:软件集成(Software Integration),硬件集成(Hardware Integration),模型集成(Models Integration)、方法集成(Methods Integration)、媒体集成(Medias Integration)等。

AST(Automation Science & Technology)——“自动化科学技术”

“自动化科学技术”(Automation Science & Technology)简称AST,如:自动控制(Automatic Control)、自动调节(Automatic Adjusting)、自动检测(Automatic Detecting)、自动操作(Automatic Operation)的理论方法、实现技术,以及各种应用系统等。

“集成自动化”(Integrated Automation)的概念有三方面的涵义:

(1)系统“集成自动化”

系统“集成自动化”意味着:多种“自动化系统”的集成化,如:决策支持系统、管理信息系统、办公自动化系统等多种系统集成,组成“管理控制一体化”的“集成自动化”系统,实现系统“集成自动化”。

(2)功能“集成自动化”

功能“集成自动化”意味着:多种“自动化功能”的集成化,如:自动检测、自动控制、自动操作的功能集成,组成具有多种“自动化”功能“集成化”的“自动化系统”,实现功能“集成自动化”。

(3)技术“集成自动化”

技术“集成自动化”意味着:多种“自动化技术”的集成化,如:数学模型、知识模型、图论模型等多种模型的集成,建立集成化的广义模型,构成基于集成广义模型的技术“集成化”的“自动化系统”,实现技术“集成自动化”。

“集成自动化”(Integrated Automation)意味着:在自动化技术集成的基础上,进行功能集成,实现自动化系统的集成。

当然,“集成”并不是简单的“凑合”,实际上,“集成”是一种创新。因为,“集成化” 意味着:多学科领域的理论、方法和技术的相互渗透、相互交流、相互促进、相互结合,从而构成或产生新理论、新方法、新技术、新系统。

2.2“集成自动化”的发展方向

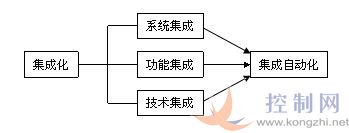

根据上述“集成自动化”的概念涵义,“集成自动化”的发展方向,如图3所示。

图3 “集成自动化”的发展方向

“集成自动化”的发展方向包括:技术“集成自动化”、功能“集成自动化”、系统“集成自动化”,如:模型方法、软件硬件、信息媒体等技术集成,控制调节、管理调度、检测识别、诊断维修等功能集成,测控系统、管控系统、信息系统等系统集成。随着“集成自动化”学科的发展,“集成自动化”的科技体系将不断扩展和细化。

2.3“集成化”的概念涵义

“集成化”(Integration)的概念来自集成电路,有三方面的涵义:

(1)系统“集成化”

系统“集成化”的概念意味着:系统体系结构的集成,如:高层管理、决策支持系统的体系结构,中层管理、管理信息系统的体系结构,基层管理、办公自动化系统的体系结构的“集成化”。

(2)功能“集成化”

功能“集成化”的概念意味着:系统特性功能的集成,如:高层管理、决策支持的特性功能,中层管理、信息管理的特性功能,基层管理、办公事务处理的特性功能的“集成化”。

(3)技术“集成化”

技术“集成化”的概念意味着:系统实现技术的集成,如:高层管理模型、决策支持方法的实现技术,中层管理模型、信息管理方法的实现技术,基层管理模型、办公事务处理方法的实现技术的“集成化”。

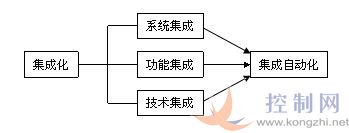

2.4“集成化”的开发策略

根据上述“集成化”的概念涵义, “集成化”的开发策略如图4所示。

图4 “集成化”的开发策略

在图4中,“集成化”的开发策略可归纳为:“通过技术集成,进行功能集成,实现系统集成”。

(1)技术集成

“技术集成”包括:模型集成、方法集成、媒体集成、软件集成,硬件集成、信息集成等。例如:数学模型与知识模型的集成,优化算法与知识推理结合的广义优化方法,多媒体人机智能接口,多库协同软件,机电一体化技术,多传感器信息融合等。

(2)功能集成

“功能集成”包括:控制功能、调节功能、管理功能、调度功能、检测功能、识别功能、诊断功能、维修功能┄等自动化功能的集成。例如:控制管理一体化(CMIS-Control & Management Integrated Solution ),测控综合自动化,信息管理、决策支持、事务处理功能集成等。

(3)系统集成

“系统集成”意味着:在技术集成、功能集成基础上,将测量、控制、调度、管理等,自动化小系统集成为自动化大系统。例如:测量、控制、调度、管理集成的,大型企业的计算机集成生产系统CIMS-Computer Integrated Manufacture System, 由管理信息系统MIS、办公自动化系统OAS、决策支持系统DSS集成的,计算机管理信息系统集成等。

3.“协调自动化”与“协调化”

3.1“协调自动化”的概念涵义

“协调自动化”意味着:“协调科学技术”与“自动化科学技术”相结合,研究开发各种“协调自动化”系统,实现“协调自动化”。其概念可用式(3)表示。

CST + AST → CA (3)

在式(3)中,

CA(Coordinated Automation)——“协调自动化”

CST(Coordination Science & Technology)——“协调科学技术”

“协调科学技术”(Coordination Science & Technology )简称CST,如:多变量“协调控制”(Coordinating Control)理论、大系统“协调控制”理论、人机协调(Man-Machine Coordination )理论、协调学(Coordinatics)、社会协调学(Social-Coordinatics)、经济协调学(Economy Coordinatics)、生态协调学(Ecology Coordinatics)等。

AST--(Automation Science & Technology)——“自动化科学技术”

“自动化科学技术”(Automation Science & Technology)简称AST,如:自动控制(Automatic Control)、自动调节(Automatic Adjusting)、自动检测(Automatic Detecting)、自动操作(Automatic Operation)的理论方法、实现技术,以及各种应用系统等。

“协调自动化”(Coordinated Automation)的概念有三方面的涵义:

(1)“机机协调”自动化

“机机协调”自动化意味着:“自动化系统”中的各种机器的相互协调,如:自动控制装置、自动检测仪表、自动执行机构等,各种机器的硬件、软件之间,相互协调、实现“机机协调”自动化。

(2)“人机协调”自动化

“人机协调”自动化意味着:“操作人员”与“自动化系统”之间的相互协调,如:操作人员、管理人员、维修人员等,与控制装置、检测仪表、执行机构等,人机之间、相互协调,实现“人机协调”自动化。

(3)“人人协调”自动化

“机机协调”自动化意味着:在“机机协调”自动化、“人机协调”自动化的基础上,进一步实现“人人协调”自动化。如:操作人员、管理人员、维修人员之间、相互协调、逐步实现“人人协调”自动化。

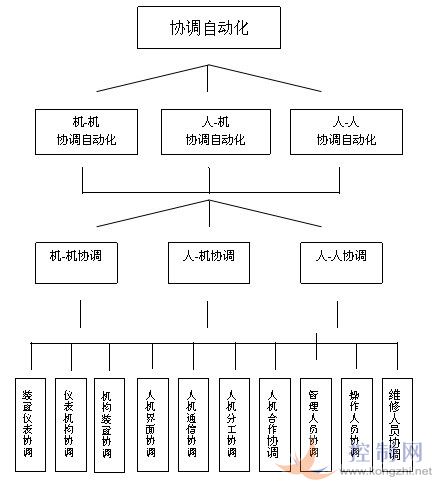

3.2“协调自动化”的发展方向

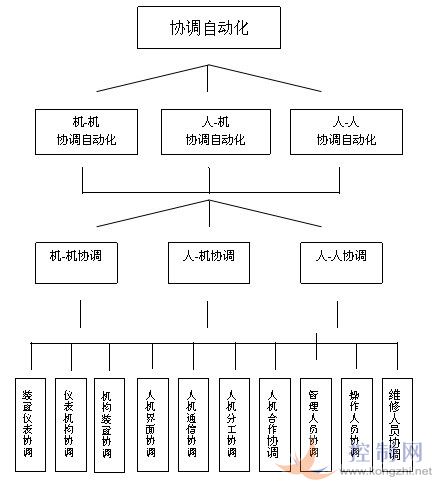

根据上述“协调自动化”的概念涵义,“协调自动化”的发展方向,如图5所示。

图5 “协调自动化”的发展方向

“协调自动化”的发展方向包括:机-机“协调自动化”、人-机“协调自动化”、人-人“协调自动化”,如:控制装置、检测仪表、执行机构等的机-机“协调自动化”,人机界面、人机通信、人机分工、人机合作等的人-机“协调自动化”,管理人员、操作人员、维修人员等的人-人“协调自动化”,随着“协调自动化”学科的发展,“协调自动化”的科技体系将不断扩展和细化。

3.3“协调化”的概念涵义

“协调化”(Coordination)的概念有三方面的涵义:

(1)“机机协调”

“机机协调”意味着:各种机器之间相互协调,如:控制装置、检测仪表、执行机构等,各种机器的硬件、软件之间相互协调,实现机-机“协调化”。

(2)“人机协调”

“人机协调”意味着:“操作人员”与“机器设备”之间的相互协调,如:操作人员、管理人员、维修人员等,与控制装置、检测仪表、执行机构等,人机之间、相互协调,实现人-机“协调化”。

(3)“人人协调”

“人人协调”自动化意味着:在“机机协调”、“人机协调”的基础上,进一步实现“人人协调”。如:操作人员、管理人员、维修人员之间相互协调,逐步实现人-人“协调化”。

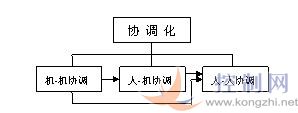

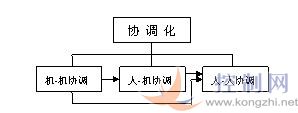

3.4“协调自动化”的开发策略

为了实现“协调自动化”,建议采取基于“协调学”的开发策略,如图6所示。

图6 “协调自动化”的开发策略

在图6中,

(1)“机机协调”开发策略

为了实现“机-机协调”,建议采取:网络互联、协议通信、统筹兼顾、动态平衡、全局优化的开发策略。

(2)“人机协调”开发策略

为了实现“人-机协调”,建议采取:双向通信、友好交互、自然信息、智能界面、合理分工、人机协作的开发策略。

(3)“人人协调”开发策略

为了实现“人-人协调”,建议采取:友好协商、分工协作、平等互惠、取长补短、相互学习、和谐共处、协同发展的开发策略。

4.“网络自动化”与“网络化”

4.1“网络自动化”的概念涵义

“网络自动化”意味着:“网络科学技术”与“自动化科学技术”相结合,研究开发各种“网络自动化”系统,实现“网络自动化”。其概念可用式(4)表示:

NST + AST → NA (4)

在式(4)中:

NA(Networking Automation)——“网络自动化”,可分为:

基于网络的“网络基自动化”(Network-based Automation),

用于网络的“网络的自动化”(Network-applied Automation)

NST(Network Science & Technology)——“网络科学技术”

“网络科学技术”(Network Science & Technology)简称NST,如:网络理论(Network Theory)、图论(Graph Theory )、互联网(Internet、Extranet、Intranet)、物联网(Internet of Things )、计算机网络、通信网络、电视网络、电话网络,Web技术、计算机技术、通信技术、电视技术等。

AST(Automatic Science & Technology)——“自动化科学技术”

“自动化科学技术”(Automation Science & Technology)简称AST,如:自动控制(Automatic Control)、自动调节(Automatic Adjusting)、自动检测(Automatic Detecting)、自动操作(Automatic Operation)的理论方法、实现技术,以及各种应用系统等。

“网络自动化”的概念有二方面的涵义:

(1)“网络基自动化”

“网络基自动化”(Network-based Automation)意味着:基于网络技术、网络环境,研究开发各种自动化系统,实现“网络自动化”。如:基于“现场总线”(Field Bus)的现场基础自动化系统、基于“计算机网络”的企业多级自动化系统、基于“通信网络”的遥控遥测自动化系统等,实现“网络自动化”。

(2)“网络的自动化”

“网络的自动化”(Network-applied Automation)意味着:用于网络系统、网络环境的自动化科学技术,如:用于“互联网”(Internet)、通信网、电视网、电话网等的,自动控制、自动检测、自动诊断、自动搜索、自动报警、自动维修等理论方法与实现技术,实现“网络自动化”。

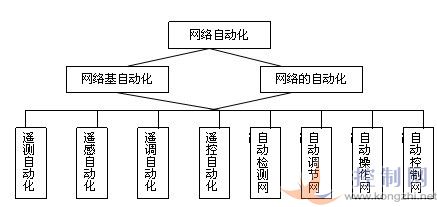

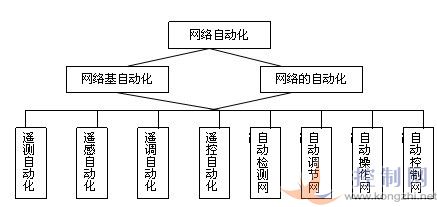

4.2“网络自动化”的发展方向

根据上述“网络自动化”的概念涵义,“网络自动化”的发展方向,如图7所示。

图7 “网络自动化”的发展方向

“网络自动化”的发展方向分为:网络基“自动化”、网络的“自动化”,如:遥测自动化、遥感自动化、遥调自动化、遥控自动化等,基于网络的 “网络基自动化”,自动检测网络、自动调节网络、自动操作网络、自动控制网络等,用于网络的 “网络的自动化”随着“网络自动化”学科的发展,“网络自动化”的科技体系将不断扩展和细化。

4.3“网络化”的概念涵义

“网络化”(Networking)的概念有二方面的涵义:

(1)“基于网络”

“基于网络”(Network-based)意味着:基于网络科技、网络平台,如:网络理论、图论,互联网、物联网,计算机网络、通信网络、电视网络、电话网络,Web技术,计算机技术、通信技术、电视技术等。

(2)“用于网络”

“用于网络”(Network-applied)意味着:用于网络系统、网络环境,如:互联网、物联网,计算机网络、通信网络、电视网络、电话网络等。

4.4“网络自动化”的开发策略

为了实现“网络自动化”,可采取相应的二种开发策略,如图8所示:

上述“网络化”的概念和内涵如图4所示。

图8 “网络自动化”的开发策略

在图8中,

(1)“基于网络科学技术”的开发策略

“基于网络科学技术”的开发策略意味着:基于网络科学技术,如:网络理论、图论,互联网、物联网,计算机网络、通信网络、电视网络、电话网络,Web技术,计算机技术、通信技术、电视技术等,研究开发各种基于网络平台的、遥测自动化、遥感自动化、遥调自动化、遥控自动化等自动化系统。

(2)“基于自动化科学技术”的开发策略

“基于自动化科学技术”的开发策略意味着:基于自动化科学技术,如:自动控制、自动调节、自动检测、自动操作等理论方法和实现技术,研究开发各种用于网络的自动控制网络、自动调节网络、自动检测网络、自动操作网络等自动化网络。

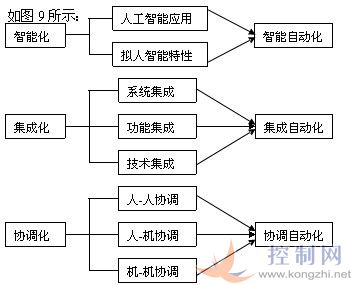

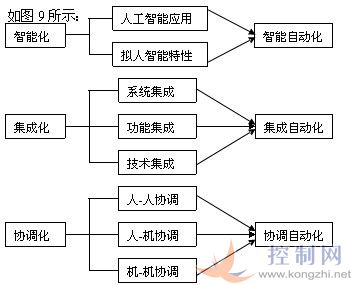

5.“四化”发展方向与开发策略

综上所述,自动化科学技术及其应用系统的发展方向与开发策略,可归纳为“四化”,

图9 自动化科技及系统的发展方向与开发策略

如图9所示,自动化科学技术及应用系统的发展方向为:“四化”—“智能自动化、集成自动化、协调自动化、网络自动化”;自动化科学技术及应用系统的发展策略为:“四化”—“智能化、集成化、协调化、网络化”。

当人们认识了自动化科学技术及应用系统的发展方向,并自觉地运用,也就掌握了自动化科学技术及应用系统的开发策略。

6 结 论

根据以上论述,笔者认为:

(1)自动化科学技术及应用系统的发展方向可归纳为:

“四化”—“智能自动化、集成自动化、协调自动化、网络自动化”。

(2)自动化科学技术及应用系统的开发策略可归纳为:

“四化”—“智能化、集成化、协调化、网络化”。

参考文献:

[1]涂序彦.多变量协调控制理论[C].第一届国际自动控制联合会IFAC大会论文集,1960.

[2]涂序彦.人机系统[N].科学通报,1965(5).

[3]涂序彦.智能控制技巧应用[J].自动化.北京:中国科学院自动化研究所,1977,1(1).

[4]涂序彦.关于大系统理论的几个问题[J],自动化学报.北京:科学出版社,1979,6(3).

[5]涂序彦,黄秉宪,郭荣江,潘华.生物控制论.北京:科学出版社,1980.

[6] 涂序彦.论协调[J].科学学与科学技术管理,1981,5.

[7] 涂序彦.大系统控制论探讨[M].系统工程理论与实践,1986,1(6).

[8] 涂序彦.人工智能及其应用.北京:电子工业出版社,1988.

[9]涂序彦.大系统控制论.北京:国防工业出版社,1994.

[10]涂序彦, 李秀山,陈凯.智能管理.北京:清华大学出版社,1995.

[11]涂序彦,李衍达.智能自动化的概念、模型、方法、策略[c].

中国自动化学会第七届全国学术年会论文集(大会报告), 1997.

[12]涂序彦 .“智能化、集成化、协调化”—计算机应用系统技术发展方向与开发策略[C].第四届全国计算机应用联合学术会议论文集(大会报告),1997.

[13] 涂序彦、韩力群主编.人工智能:回顾与展望.北京:科学出版社,2006.

|

.jpg)