- 企业简介

-

杭州优稳自动化系统有限公司以“打造最优秀的控制系统产品,成为工业自动化领域领先的产品供应商”为目标,专业专注于新一代控制技术的研究开发与产业化,自主设计开发了全系列控制系统硬件模块与软件平台,各型控制系统产品已广泛应用于化工、制药、炼油、石化、钢铁、能源、建材、轻工、造纸、环保等行业2000余套。2014年1月获工业自动化行业建国以来首个“国家科技进步一等奖”!

- 公司类型:供应商

- 联系方式

-

- 杭州优稳自动化系统有限公司

- 地址:生产基地:杭州市西湖科技园 技术中心:浙江大学控制工程国家实验室大楼

- 邮编:310013

- 电话:0571-88371966

- 传真:0571-88371967

- 网址:http://www.uwntek.com

- 手机:13336099251

- Email:bd@uwntek.com

- 联系人:李经理

- 案例详细

-

标题 新一代主控系统及其应用研究 技术领域 运动控制 行业 简介 从信息采集、信息传输、信息处理、信息应用的角度可以统一概括五大类主控系统,并发现其技术特征与技术趋势。 内容

1 研究背景与技术现状

以信息化带动工业化,以工业化促进信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择;自动化是信息化的基础和保障,是信息化的关键和依靠;大型炼油、石化、煤化工、大型造纸机等工业装置是多种技术和众多设备的集成,具有大型化、高度关联、工况复杂等特点,涉及工艺、材料、设计、加工制造、优化运行等,具有可靠性要求高、系统规模大、控制策略复杂、实时数据与历史数据量大等特点,没有先进的自动化技术与可靠稳定的控制装备,任何大型装置都无法正常、安全、高效运行。自动化控制装备是大型工业装置可靠运行的神经中枢和安全保障。计算机控制装置或称主控系统,是自动化系统的核心,是“大脑和神经系统”,而在国内大型装置或关键装置的自动化系统中尚缺乏中国自主的高端主控系统。

计算机控制系统主要包括:DCS集散控制系统、FCS现场总线控制系统、PLC可编程逻辑控制器、IPC基于工业PC与组态软件的计算机控制系统、CNC数控装置共五大主控系统,并表现为相互补充、相互促进、相互融合的发展趋势。

从信息采集、信息传输、信息处理、信息应用的角度可以统一概括五大类主控系统,并发现其技术特征与技术趋势。数据采集:智能传感、智能调理;数据传输:现场总线、工业网络;运算控制:IEC61131-3、IEC61499;综合管理:实时数据库、MES/ERP。

1.1数据采集

主要技术趋势是智能传感与智能调理。表现为传感器微型化、智能化、集成化、网络化;I/O模块化、数字化、智能化、网络化,并提出开放型总线I/O;

1.2 数据传输

主要技术趋势为现场总线与工业网络技术的广泛运用。表现为数字化数据传输,实现更可靠、更复杂、更精确的信号处理;开放化,标准化,可互操作性,用户省时省力的选择集成各种产品;分散化,提高可靠性,降低布线、调试、维护费用;工业以太网,数字式互联网络、可互操作性、开放性和网络功能,技术开放、应用广泛、持续发展;

1.3运算控制

主要是统一采用IEC61131-3标准并发展IEC61499。包括IEC61131-3:梯形图LD、功能块图FBD、结构文本ST、顺序功能图SFC、指令表IL。

1.4综合管理

主要是基于实时数据库技术支持MES/ERP的应用。其中实时监控平台软件包括:InTouch、Fix、WizCon、Citect、PCVUE、TraceMode、KingView、MCGS;信息集成平台软件包括:PI、InSite、Cimnet、InfoLink、POMS;实时数据库:高可靠性设计目标、实时性技术指标、完备简单高效的接口、数据独立性、系统可伸缩性。

计算机控制系统的设计目标是:为开发人员和最终用户提供应用粒度尽可能大的技术平台,又称控制组态应用平台、系统使能器或集成应用平台。即为复杂多样化的应用对象提供标准成套化的控制系统硬件平台与软件平台。因此,主控系统的性能稳定性、运行可靠性、系统开放性与编程友好性最为关键,也是其技术开发的难点所在。

2 技术思路及研究内容

2.1控制系统可靠性、可用性、可维护性和安全性分析基础理论与应用技术研究

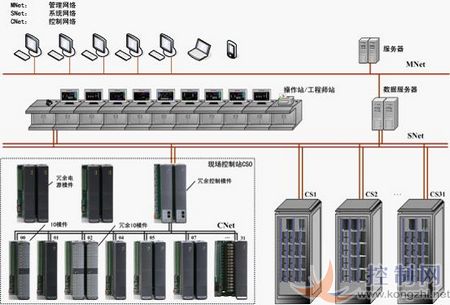

控制系统可靠性、可用性、可维护性和安全性分析基础理论与应用技术研究,包括容错计算机系统的系统结构分析、容错机制研究、算法语言编程与运行机制设计;系统结构图如图1所示。

图1 新一代主控系统系统结构图

故障-安全的硬件和软件平台的容错技术研究,功能检验规范、测试标准、安全评估研究,容错控制系统中央控制单元硬件设计、控制内核研制;

实现控制系统各功能部件的冗余设计与试验验证,电源模件、控制模件、IO模件、控制网络、系统网络均支持硬件双重化冗余或三重化冗余;

系统内置所有的开关量和模拟量的输入表决算法、输出表决算法、输入输出自检和故障报告机制,并通过FPGA可编程阵列硬件芯片实现相关的硬件表决算法;

输入模块、控制模块、输出模块,可以采用单重化、双重化、三重化的多种冗余组合,通过实时数据库的冗余配置与冗余底座的选择,可以灵活配置冗余方案;

通过设计实现相关的检测诊断电路与故障诊断软件,对数据线、地址线、通讯线、内存区、数据块、单元电路进行诊断定位,并自动对其补偿、隔离、重构,支持在线维修和部件在线更换;

采用智能调理与路路隔离技术,实现I/O模块,点点隔离、在线诊断、点点在线更换,故障识别到点级,进一步降低平均修复时间MTTR。

2.2控制系统功能可靠性分析与设计仿真平台研究

系统功能可靠性仿真是一种新型的可靠性建模与分析的技术方法,它以数字仿真为手段,从性能设计思维出发,强调通过分析系统内部的功能关系和功能层次,建立统一的性能与可靠性分析模型,实现用单一模型分析性能及可靠性;它能利用性能数据计算系统性能可靠性,而不一定需要可靠性统计数据,它不但可以综合分析性能参数漂移、硬件损伤、环境因素、时间因素对系统可靠性的影响,还可以处理故障相关性(含序列相关性)、系统的多态性及非单调关联系统等方面问题。主要研究内容如下:

(1)明确功能可靠性分析与仿真的概念及其技术内涵。系统功能可靠性的分析对象着眼于系统,它不仅针对系统的规定功能,更重要的是它强调分析系统内部的功能关系和功能层次。它不仅能够分析性能参数波动对系统可靠性的影响,而且还能依据系统的物理背景分析系统内各单元突发故障(如断路、短路等)的影响。

(2)提出适用于控制系统的性能和可靠性分析和仿真的统一模型。功能可靠性仿真法的主要目标就是要在统一的模型环境下,将系统可靠性分析同系统的性能分析完全结合在一起,因此寻求和研究一种通用的、既能够描述系统可靠性的特点、又能够描述系统的性能特性的建模及分析方法是实现功能可靠性仿真分析的前提和基础。

(3)提出实现控制系统功能可靠性分析和仿真平台的技术途径。功能可靠性仿真技术的实现不仅是建立在可靠性工程技术的基础上,还是建立在性能专业的工程技术的基础之上,因而功能可靠性仿真平台的开发要充分考虑到对可靠性和性能专业现有技术成果及工具的利用,以减少开发的工作量。因此其实现策略需要根据技术积累、资金和人力等实际条件进行认真的权衡和分析,并最终确定仿真平台的开发途径和具体的实现方式。

(4)以大型工业工程典型控制系统为例,验证所做工作的正确性、适用性和有效性。

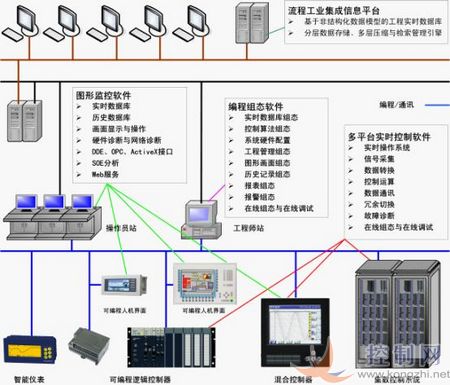

2.3 控制工程应用软件平台研究

控制工程应用软件平台是应用于控制系统的集成开发软件平台,集现场数据采集、算法执行、实时数据和历史数据处理、报警和安全机制、流程控制、动画显示、趋势曲线和报表输出以及监控网络等功能于一体。包括实时控制组件、编程组态组件、图形监控组件,分别运行在不同的硬件平台上,并通过各级网络进行通讯,互为配合协调,交换各种数据及控制、管理信息,完成整个控制系统的各种功能。是基于组件编程技术、OPC标准、多媒体图形界面(GUI)技术、Script语言技术、透明网络技术、数据采集技术、数据库访问技术、编译技术、开放系统技术、IEC61131-3编程标准,开发形象友好、功能强大、稳定开放的可视化组态编程环境。软件整体结构构成如图2所示。

控制工程应用软件平台采用基于窗口管理的可视化组态理念,形象友好地构造可靠的生产过程和事务管理监控系统;构件结构式的框架使各模块独立性强、性能稳定,也使得集成第三方组件进行功能扩展变得轻而易举;丰富的设备库和简洁的图库管理功能让用户能便捷地装入已建设备,并在原有基础上轻松地改进画面;支持TCP/IP、Modem、RS485/422/232等多种网络结构的透明网络管理技术使多机分布式监控系统的组态开发无需任何网络背景;提供ODBC开放数据库接口,支持常用的MIS数据库系统如Sybase、InfoMix、dBase、Oracle等的接口;通过提供OLE Automation接口、DDE数据交换接口、驱动程序接口等,完全实现OPC规范(OPC客户及OPC服务器),全方位地开放于用户;提供符合IEC61131-3标准的控制编程语言,编程环境直观易用、功能强大,最小化编程人员的培训时间和费用,有效缩短工程开发周期;开放的算法接口接受以C语言或IEC61131-3语言编制的控制程序,功能块可以在不同的工程中反复使用;功能强大的仿真调试功能可以进行断点设置、单步调试和在线监控,大大提高了程序调试与纠错效率;支持在线组态、在线下装、运行系统操作和变量操作(强制、赋值、观测),通过TCP/IP协议可以在本地实现对远程系统的在线监控、诊断和操作;提供精准稳定的报警服务,通过对报警组和报警优先级别的管理,实现报警的实时记录与历史查询。

图2 控制工程应用软件平台软件结构图

2.4 自动化系统集成设计技术研究

自动化系统集成,就是根据设计与应用需求,将自动化仪表与控制装置(含系统软件、工具软件等)、通讯网络及相应的应用软件组合成为有实用价值的具有良好性价比的自动化控制系统的全过程。自动化系统集成是项目管理、设计艺术、工程技术的综合运用。

传统自动化系统的设计开发是面向过程的,是以一系列的线性步骤或程序序列所组成,而这些步骤或序列是松散孤立的,各步骤或环节之间存在衔接障碍,仅仅通过控制系统工程师的设计思想与具体编程联系在一起的;无论是设计开发,还是维护修改,都需要控制工程师综合能力,包括装备工艺知识、控制工程知识、计算机编程知识、项目实施经验等的积累与发挥,并耗费大量时间;因此,传统基于过程的自动化系统设计开发,实现工作量大,可重用性差,设计开发效率低。

本研究通过建立典型装备模型库(静动态模型与工艺数据)、控制方法库(设备控制及过程优化算法与运行参数)、显示界面库(显示与操作单元),构建基础元件三维描述模型库与行业装备三维描述模型库,改变传统基于逻辑过程描述的自动化系统开发设计方式,提出面向工程对象的基于装备的自动化系统开发设计模式,通过继承、派生、重构机制,显著提高工程设计效率与应用软件可靠性;通过把抽象、孤立、松散的数据(常数、参数、变量等)、函数(计算、语义等)、图形(线条、多边形、色块等),构建为紧密关联并具有物理意义的装备模型、装备控制、装备界面,实现抽象数据到具体装备,过程编程到对象编程的设计提升;使自动化工程师的工程设计中的创新性、艺术性、经验性,得以规范化、标准化、工业化,实现可共享、可继承、可升级的工业装备自动化系统创新设计模式;改变装置工艺流程设计与自动化工程设计长期相互孤立局面,改善工艺设计、装备设计、电气控制、过程控制、运动控制等长期存在的专业隔阂问题;同时,通过有效提炼专家知识与工程经验,只需导入或简单设置装备参数,即可以自动生成所需的控制策略,从而可以显著降低设计使用者的技术门槛,显著减少低水平重复劳动;是提高自动化行业整体水平的支撑工具与有效手段。

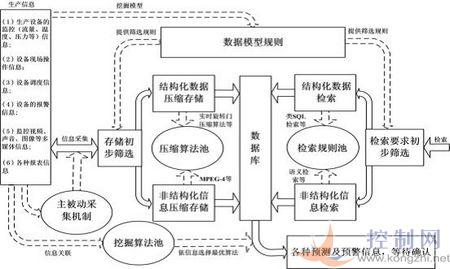

2.5基于非结构化数据统一模型的流程工业实时数据库系统研究

基于非结构化数据统一模型的流程工业实时数据库系统研究。流程工业包括石化、电力、冶金、制药、造纸、轻工、环保等在国民经济中占主导地位的行业,是经济发展的重要支柱产业。相对于建立能充分反映系统全局动态的精确模型而言,用户更关注于得到一些对指导现场有益的不精确甚至仅仅是定性正确的信息。流程工业中的数据分布在生产过程的各个方面,贯穿于整个管理运营过程中。从信息集成角度看,存在于流程工业约80%的非结构化信息,如设备管理、生产计划、生产调度、供应链管理、统计报表和视频/音频/文本等,导致MES和ERP因不能充分利用相关信息而无法有效发挥作用。同时,过程控制中的大量时序信息、实时信息也不能与管理信息系统有效集成。结合流程工业数据多实时性、多语义性、多时空性、多尺度性的数据特点以及隐性行业知识,在海量数据采集、存储、检索和处理基础上,采用本项目基于对象的非结构化数据统一模型,构建工程对象模型与行业数据模板,实现流程工业结构化、半结构化和非结构化数据整合,构建基于非结构化数据管理系统的流程工业集成信息平台,填补过程控制系统PCS与MES、ERP之间的数据鸿沟,支撑综合自动化系统的应用开发。首先建立符合流程工业行业特征的工程对象模型,对收集到的各种生产信息进行深层次数据挖掘,统一描述各种结构化、半结构化、非结构化数据信息。包括:生产设备的监控(流量、温度、压力等)信息;设备现场操作信息;设备调度信息,设备的报警信息;监控视频、声音、图像等多媒体信息;各种报表信息等;以上信息存在着毫秒级的实时监控信息,秒级的设备现场操控和多媒体信息,无时间限制的报表信息,就数量而言达到GB/秒。通过解决瞬时信息量庞大、数据实时性差异大、数据存储机制各异等技术难点,基于工程对象模型,采用分布式实时数据库数据管理机制,针对各种数据类型选择本非结构数据管理系统中各异的存储模式与查询算法,构建流程工业集成数据平台,并在大型石化、大型造纸、电力等行业进行应用研究与系统验证。如图3所示。

图3 基于非结构化数据统一模型的流程工业实时数据库系统结构图

2.6实时以太网通用实时中间层协议的研究开发

实时以太网通用实时中间层协议的研究开发;现场总线国际标准IEC61158 Ed.4问世,说明现场总线和工业以太网的多元化是既成事实,国际标准也不能回避;只要是用于现场设备通信的协议,不论其采用经典的现场总线的协议,还是采用基于工业以太网的协议,均可列入国际标准;面向过程控制领域的现场总线和工业以太网、面向制造自动化的现场总线和工业以太网,以及面向运动控制的现场总线和工业以太网,都可纳入国际现场总线标准;纳入国际标准,说明20种协议都符合工业网络的规范;这是一个技术发展过程中持续改进和厂商市场利益博弈的阶段性平衡;类似于IP作为计算机网络领域应用最广最具权威的网络协议,使得各种应用协议和网络传输介质连接在一起;实时以太网通用实时中间层协议的研究开发,则可以最终实现现场总线与工业实时以太网的标准统一,实现网络中由不同制造厂商提供的设备之间的共存性、可互连性、可协作性、可互操作性和可互换性。

3 研究成果与应用推广

基于新一代主控系统的硬件平台与软件平台,进行行业装备自动化系统的工程推广与应用研究。硬件平台实现系列化、标准化、模块化的硬件配置与基础控制;控制工程应用软件平台,实现图形监控、控制编程、实时数据库、人机界面编程等,构建一个形象友好、功能强大、稳定开放的软件开发环境;成套专用控制装置研究和开发典型工业装备建模、控制与优化算法及系统集成技术,建立多种关键装备多品种多规格的装备模型库、先进控制与装备优化算法库及工程应用模板,开发配套自动化综合集成系统。如图4所示。

近5年,在自动化领域,获国家科技进步二等奖1项,省部级一等奖2项:全集成新一代工业自动化系统,2006年度国家科技进步二等奖;全集成新一代主控系统,2005年度浙江省科学技术一等奖;装备自动化系统设计开发平台,2007年度教育部高等学校技术进步一等奖;已发表SCI收录论文近10篇,专利4项,软件著作权12项;可编程自动化系统与高可靠安全主控系统完成研制开发,并于2009年11月4日通过专家技术鉴定,填补国内高端控制系统的空白,整体达国际先进、国内领先水平。目前,已推广应用600余套,包括化工、热电、环保、制药、建材、石化、电力等行业。

图4 新一代主控系统之一的UW500集散控制系统

.jpg)

.gif)