- 企业简介

-

《自动化博览》立足于整个中国自动化产业,加强报道国家政府及相关部门针对自动化行业的政策、专项及相关发展规划。促进行业交流、引领产业发展,《自动化博览》立志于成为中国自动化领域中集实用技术与权威信息为一体的专业传媒。

- 公司类型:其他

- 联系方式

-

- 《自动化博览》

- 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室

- 邮编:100085

- 电话:010-57116290

- 传真:59813329

- 网址:http://www.kongzhi.net

- Email:bjb@kongzhi.net

- 联系人:市场部

综合集成开启智慧之光

点击数:2070 发布时间:12-03-06 14:50

2005年,中科院院长路甬祥来中国科学院自动化研究所考察,听取了有关综合集成体系的工作汇报后指出:戴汝为院士所领导的研究团队,在综合集成的基础理论、方法体系和应用推广等多个方面取得了可喜的成果,“概念比过去更清晰”,已经显露出“重大原始性创新的曙光”。

2008年,国家主席胡锦涛视察我军某重要战略研究机构,在仔细观看了由上述团队与该机构合作研制的“战略决策综合集成研讨系统”的作业演示后,称赞采用综合集成研讨方法深入研究重大现实课题很有意义,希望相关单位把该系统建设好、管理好、运用好,使之发挥应有的作用。

从“重大原始性创新的曙光”到“国家层面的战略性应用”的跨越体现了我国科学家原创的“综合集成”方法论的前瞻性、创新性和科学性,从综合集成到开启智慧之光的历程可以追溯到上世纪80年代。

系统学与开放的复杂巨系统

1979年,人民科学家钱学森在一次学术报告上提出了创建系统学的任务,认为系统学是研究系统一般规律的基础科学,处于系统科学的基础理论层次。80年代中期,他亲自主持并参加了系统学讨论班、人体科学讨论班、思维科学讨论班。

通过这些研究复杂问题的讨论班所积累的成功经验,结合对于智能计算机模拟的深刻审视和反思,1990年,钱学森、于景元、戴汝为发表了《一个科学新领域——开放的复杂巨系统及其方法论》一文,提出了开放的复杂巨系统的概念以及处理这类的方法论——综合集成法。

图1 社会系统、地理系统和人脑系统都是典型的开放的复杂巨系统系统

开放的复杂巨系统具有以下特征:系统本身与系统周围的环境有物质的交换、能量的交换和信息的交换,由于有这些交换,所以是“开放的”。系统所包含的子系统很多,成千上万,甚至上亿万,所以是“巨系统”。子系统的种类繁多,有几十、上百、甚至几百种;从可观测的整体系统到子系统,层次很多,中间层次又不认识,甚至连有几个层次也不清楚,所以是“复杂的”。

典型的开放的复杂巨系统包括:社会系统、地理系统、人体系统、人脑系统、Internet(及其用户)等。对于这样的系统,“从可观测的整体系统到子系统,层次很多,中间层次又不认识,甚至连有几个层次也不清楚”,因此无法采用还原论的方法来处理,需要新的方法和方法论,因此这形成了“一个科学的新领域”。处理这类系统的方法论:综合集成法。

从综合集成法到综合集成研讨厅体系

综合集成方法论是在社会系统、人体系统、地理系统这三个开放的复杂巨系统研究实践的基础上提炼、概括和抽象出来的。在这些研究和应用中,通常是科学理论、经验知识和专家判断互相结合,提出经验性假设(判断或猜想);而这些经验性假设不能用严谨的科学方式加以证明,往往是定性的认识,但可以用经验性数据和资料以及几十、几百、上千个参数的模型对其确定性进行检测;而这些模型也必须建立在经验和对系统的实际理解上,经过定量计算,通过反复对比,最后形成结论;而这样的结论就是我们在现阶段认识客观事物所能达到的最佳结论,是从定性上升到定量的认识。

因此,综合集成法(Meta-synthesis)就其实质而言,是将专家群体(各种有关的专家)、数据和各种信息与计算机技术有机结合起来,把各种学科的科学理论和人的经验知识结合起来。这三者本身也构成一个系统。这个方法的成功应用,就在于发挥这个系统的整体优势和综合优势。Metasynthesis强调把许多有用的、点滴的东西综合在一起,成为一个整体的、正确的结构,是高层次的综合。

1992年,钱学森先生发表了《再谈开放的复杂巨系统》一文。同时,进一步提出“人机结合的综合集成研讨厅体系”,将综合集成法中的个体智慧上升为群体智慧。这个研讨厅体系的构思是把人集成在系统之中,采取人机结合、以人为主的技术路线,充分发挥人的作用,使研讨的集体在讨论问题时互相启发,互相激活,使集体创见远远胜过一个人的智慧。通过研讨厅体系还可把今天世界上千百万人的聪明智慧和古人的智慧(以知识工程中的专家系统表现出来)统统综合集成起来,以得出完备的思想和结论。

这个方法综合了专家群体的意见和大量书本资料的内容,是把定性的、不全面的感性认识加以综合集成。这样,综合集成研讨厅体系就明确地将综合集成法中的个体智慧上升为群体智慧。按照此思路构建的综合集成研讨厅体系,将是一个综合了专家体系、计算机体系和知识信息体系的人机结合的巨型智能系统。

二十年如一日的研究历程

1993年,戴汝为院士领导的自动化所原人工智能实验室撰写了“智能系统的综合集成”的学术论文集,得到钱学森先生的高度赞扬,美国哈佛大学的Y. C. Ho教授也把这本论文集在他领导的科研集体中多次进行研究讨论。

1992~1997年,戴汝为等人承担了国家 攀登计划“思维与智能的模拟”,在该项目的研究中,对综合集成思想进行了大胆实践,通过研究思维与智能的模拟来构建智能系统,进而形成了开放的巨型智能系统的理论。

图2 智能自动化丛书

1995年在“智能系统的综合集成”学术论文集的基础上,戴汝为等人撰写了《智能自动化丛书》。

1999~2004年,国家自然科学基金支持了题为“支持宏观经济决策的人机结合综合集成研讨体系研究”的重大项目,由戴汝为院士担任第一主持人,解决了“群体智慧的涌现”、“支撑系统的研制”、“人在决策过程中的认知研究”等关键问题,把先进的网络技术、信息技术、智能技术和思维科学的研究成果应用于综合集成研讨厅的建设,在国内外学术界引起广泛关注。

2003年,以戴汝为院士为首的研究团队赴国际著名的系统科学研究机构IIASA(国际应用系统分析研究所)介绍综合集成体系方面的研究工作,并演示了支持宏观经济决策的综合集成研讨厅雏形系统,国际学术界对这一具有中国原创特色的综合集成研讨厅体系有了一定的认识和理解。

2004年,综合集成方法论成功应用于黄河中下游水库群的联合调度问题,取得了较好的效果。

戴汝为发表了《人机结合的智能工程系统—— 处理开放的复杂巨系统的可操作平台》一文,提炼出基于信息空间(Cyberspace)的综合集成研讨厅的概念,发展了综合集成研讨厅体系。

2005年,自然科学基金委员会对重大项目“支持宏观经济决策的人机结合综合集成研讨体系研究”给予“特优”的评价,综合集成体系已经显露出“重大原始性创新的曙光”。

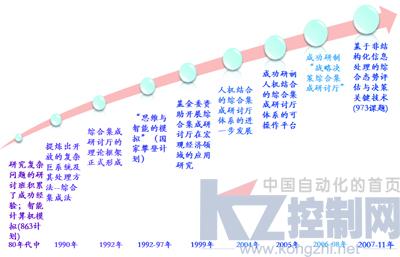

20余年来的研究及发展历程如图3所示。

基于“Cyberspace”的综合集成研讨厅体系

在综合集成研讨厅的概念中,研讨厅是专家们同计算机和信息资料情报系统一起工作的“厅”。

随着互联网的迅速普及,深入人们工作和生活的每一个层面,“Cyberspace(信息空间或数字空间)”它使参与者跨越时间和地域的限制,随时随地就所关心的问题进行研究、交流和探讨,并可随时利用网络上的大量资源。信息技术的这个发展,为综合集成研讨厅的实现提供了一种新的、可能的形式。因此,可建立基于Cyberspace的综合集成研讨厅(CWME)。

CWME具有时代的先进性和较强的可操作性,表现在:

(1)人机结合,以人为主。人在该系统中始终起指导作用,让使用者回归到了现实社会中人和人的沟通、交流当中;

(2)面向网络。提供了目前最可靠的和易用的基于Web的协同工作平台,适合有广泛交流沟通需求的一切企业、机关、研究单位等;

(3)多种形式的资源共享以及计算机之间的互操作,有利于将存在于专家大脑里的知识以可视化的方式进行共享,同时减少了软件集成的设计工作和服务器的负担;

(4)实时跨平台协作,从Windows延伸到Mac、Unix和Linux,做到研讨厅无处不在;

(5)多媒体接口设计,充分使用即时语音交流、手写汉字识别、指纹识别(用于身份认证)、视频会议等多媒体手段;

(6)结合知识管理,体现了研讨厅是一个知识的生产与服务体系,实现了民主集中的工作空间。

国家重点基础研究发展计划(973计划)拓展综合集成研究

2007年,937计划项目“基于视觉认知的非结构化信息处理理论与关键技术”启图3 开放复杂巨系统及以人为主、人机结合综合集成体系发展历程图4 “基于非结构化信息处理的综合态势评估与决策关键技术”课题的研究内容与目标动,该项目由西安交通大学徐宗本教授担任首席科学家,戴汝为院士领导的团队承担了 “基于非结构化信息处理的综合态势评估与决策关键技术”的研究任务。

图3 开放复杂巨系统及以人为主、人机结合综合集成体系发展历程

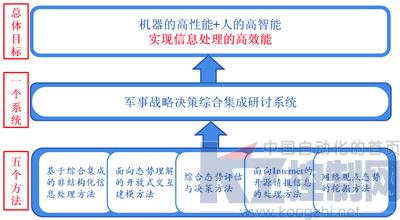

研究目标为:面向国家重大需求,以军事战略推演与综合决策为应用对象,融合多学科的理论和技术,采用从定性到定量的综合集成法,实现战略环境中非结构化信息的有效处理,在此基础上研制军事战略推演与综合决策系统,实现军事战略决策方式的提升,提高决策的效率与质量。

图4 “基于非结构化信息处理的综合态势评估与决策关键技术”课题的研究内容与目标

通过4年多艰苦的研究,课题组在“基于综合集成的非结构化信息处理方法”、“面向态势理解的开放式交互建模方法”、“面向Internet的开源情报信息的处理方法”、“网络观点态势的挖掘技术”、“综合态势评估与决策算法”等5个方面取得了丰硕的研究成果。在“面向态势评估的综合集成知识体系”、“基于开源情报的态势感知与分析方法”2条主线上获得了突出进展。在综合应用上述成果的基础上,我们研制了“战略决策综合集成研讨系统”,投入我国战略研究和决策的实际应用。

该课题研究对综合集成法最大的贡献,就是深化了综合集成研讨过程中知识演化的框架,获得了一系列促进定性知识向定量知识转化的新技术和新方法;促进了综合集成在非结构化信息(例如网络情感态势)处理和战略态势评估与决策方面的应用。

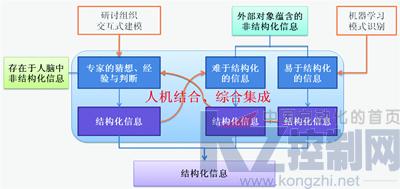

图5 基于综合集成的非结构化信息处理方法

具体地说,这项研究把综合态势评估的实质解释为非结构化态势信息的有效处理问题,采用从定性到定量的综合集成法,不但强调采用机器学习、数据挖掘等方法发现隐藏在非结构化信息中的结构,而且强调通过研讨组织与群体交互,把专家的定性知识与当代最新科学技术提供的定量知识结合起来,实现复杂信息的逐步结构化,形成了一套人机结合的态势评估与决策方法。

重大应用

现代战争是体系与体系之间的对抗,每个体系都涉及到人员、装备、情报/信息等复杂要素,构成了典型的复杂系统。而战略问题作为研究战争全局规律的科学与艺术,涉及到上述复杂系统的方方面面,以及大量的定性、定量因素,是一类极其复杂的问题。而综合集成研讨厅体系以研讨作为主要工作方式,以各种计算机化的数据、模型、方法为支持工具,通过定性分析、建模、定量计算、结果评估、定性分析等多轮循环,逐步将非结构化信息转化为结构化信息,把问题的定性认识上升为定量认识,获得较好问题求解结果和决策支持方案。战略决策问题作为与开放的复杂巨系统相关的问题,从理论和经验上来看,都适宜于应用该方法论进行处理。

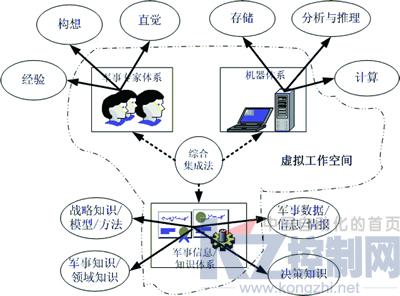

在这样的认识之下,戴汝为院士率领的科研团队运用多年的研究成果,结合某军事研究机构的实际需求,成功研制了“战略决策综合集成研讨系统”。该系统由军事专家体系、机器体系和军事信息/知识体系组成,如图6所示。

图6 战略决策综合集成研讨系统的体系结构

其中军事专家体系由军事战略专家、相关研究人员和军事首长组成,他们是战略决策支持过程中最活跃、最具创造性的创新主体。军事专家体系作用的发挥主要体现在各个专家经验、构想和直觉的运用上,尤其是其中宏观的、全局性的战略智慧,经常是难以明确表述、具有“只可意会、不可言传”特点的感受和猜想,是计算机所不具备,也难以模拟的,是战略问题处理的关键所在。

计算机体系由军事专家所使用的计算机软硬件以及为整个战略决策支持群体提供服务的服务器组成,计算机体系的作用在于它的海量存储能力和高性能的计算能力,后者又包括数据运算和逻辑运算能力。同样,这些特点是军事专家所难以匹敌的。

军事信息/知识体系由各种形式的军事数据、信息、情报和知识组成,军事专家体系和机器体系是这些信息和知识的载体。战略决策综合集成研讨体系运作的实质就是对保存于军事专家大脑和计算机中的军事信息/知识体系不断去芜存菁、丰富发展、灵活运用的过程。

这三个体系各有所长,各尽其能,被综合集成法连接成一个整体,构成一个统一的、人机结合的战略研究和决策评估系统平台。在这个平台中,军事专家个人发挥其在经验、直觉和领域知识方面的长处,群体发挥其互相协作、集体研究的优势,而计算机则发挥其高速计算、快速模拟的特长。把这些优势通过科学的方法论组织起来,实现决策研究、支持人员从定性认识到定量认识的飞跃,其结果是提高战略问题的研究质量,获得更加科学、合理的战略方案。

“战略决策综合集成研讨系统”提供了“研讨流程规划”、“研讨”、“战略分析”、智能数据分析”、“辅助决策”等5大类、20多项功能,可全面支持常规的战略决策过程。系统开发完成后,在该机构内多个部门(如运筹所、战略部、信息化办公室等)得到广泛使用,包括多次针对某些重要战略问题的大范围的推演,得到使用者的好评。

该系统在应用中能够有效融合相关军事数据、专家研判经验和首长决心意图,表现手法新颖,运行方式实用。依托该系统支撑的研究课题向多位军委总部首长汇报演示,受到充分肯定。该系统对推进军事科研和战略决策模式的转变有重要意义。

胡锦涛总书记也正是在观看完该系统的作业演示后,称赞采用综合集成研讨方法深入研究重大现实课题很有意义,希望相关单位把该系统建设好、管理好、运用好,使之发挥应有的作用。

回顾与展望

从“重大原始性创新的曙光”到“国家层面的战略性应用”,体现的是长达20年的综合集成研究过程所获得的丰硕成果。这既是钱学森等老一代科学家广阔的科学视野和卓越的学术创新能力的直接体现,也是相关研究集体立足复杂系统理论前沿,面向国家重大应用需求,持之以恒地开展综合集成体系研究的阶段性成果。回顾过去,展望未来,从理论框架,到智慧的曙光,再到战略应用,综合集成体系必将为人类进步和我国的社会发展做出更大的贡献。

致谢:本文受973国家基础研究发展计划(2007CB311007)资助。

摘自《自动化博览》2012年第二期

.jpg)

.png)