|

(菲尼克斯亚太电气(南京)有限公司) 杜品圣,张 龙

杜品圣(1951-)博士,现任菲尼克斯亚太电气(南京)有限公司研发技术总监,中国自动化学会专家咨询委员会委员。

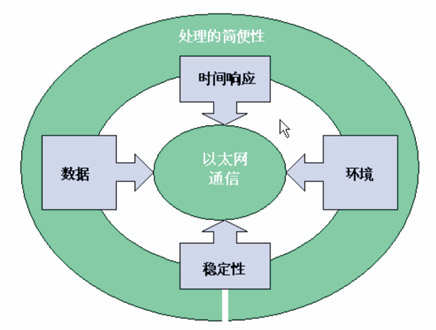

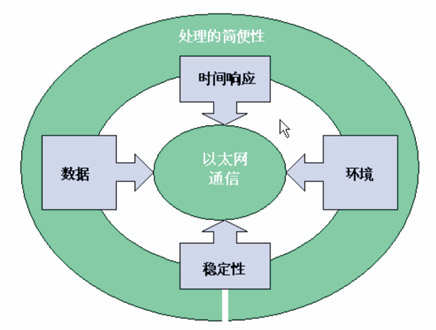

2 工业以太网和工业实时以太网技术的特点

在90年代初期,与计算机技术俱日并进,基于TCP/IP的以太网技术也得到了高速的发展,大举进入了办公领域,许多IT领域的领头企业,如微软、苹果、惠普、EPSON等等都采用了IEEE802.3的国际标准,开发了统一的与用户无关的计算机与外部设备的通信协议和方法,如打印机、扫描机、数码相机和传真机等。随着USB、蓝牙的迅猛发展,以太网技术经过多年发展,特别是它在Internet中的广泛应用,技术更为成熟,并得到了广大开发商与用户的认同。因此,无论从技术上还是产品价格上,以太网较之其它类型网络技术都具有明显的优势。基于以太网,TCP/IP的通信技术已成为标准化的办公通讯技术,无论在商用和个人计算机都采用了这种通信方式。另外,随着技术的发展,控制网络与办公领域的计算机网络、Internet的联系更为密切。控制网络技术需要考虑与计算机网络连接的一致性,需要提高对现场设备通信性能的要求,因此,基于以太网的通信技术在工业领域里,如制造生产业,设备制造商,工程设计方案都得到了广泛的重视。采用以太网的通信技术可能带来的经济性、灵活性、高速性以及传输大量数据的功能,使得原来不少采用现场总线的控制网络设备的开发者与制造商把目光渐渐的转向以太网技术,从而形成了工业以太网的概念。可见,工业以太网是办公领域以太网技术在控制网络延伸的产物。但是,前者源于后者又不同于后者。简单地人们是否能将办公领域以太网技术直接用于工业控制系统中去呢?回答当然是不行了。但是人们认为办公领域以太网技术直接用于工业控制系统中的主要原因仅仅在于工作环境的不同。如果我们在工业以太网技术与商用以太网(IEEE802.3标准)兼容的前提下,在产品设计时,在材质的选用、产品的强度和适用性方面能满足工业现场的需要,即在环境适应性、可靠性、安全性和安装使用方面满足工业现场的需要的话,自然而然改进性的商用以太网的模快就能满足了工业以太网的要求。因此,一时间,出现了大量的“工业以太网模快”的制造商。其不同价格的幅度大于好几倍,这给实际使用者在挑选合适的工业以太网模快,构成所需要的工业以太网网络带来了不少的困难。是选价格便宜的呢,还是性能高的模快呢,如何按照实际需要构成一个工业以太网呢?非常遗憾的是,在我们对办公以太网与工业以太网真正区别还模糊不清的时候, 一个所谓“工业实时以太网”新的概念又引起了学术界的广泛的讨论,又产生了工业以太网和工业实时以太网的模糊概念,许多人认为工业以太网就是工业实时以太网。这些概念上的混淆大大影响了以太网技术在工业领域的推广和应用。现场应用的大量实际问题,如安装,调试和诊断技术,系统的可靠性,安全性和诊断的可能性,时间需求的确定性等等得不到保证。因此,我们认为掌握以太网,工业以太网和工业实时以太网技术的区别和特点是在工业领域正确应用以太网的前提。

实际上,为了促进以太网在工业领域的应用,本世纪初,国际上成立了工业以太网协会(Industrial Ethernet Association,IEA),工业自动化开放网络联盟(Industrial Automation Open Network Alliance,IAONA)等组织(其中,IAONA组织因缺乏资金已于2006年6月自行解散了),目标是在世界范围内推进工业以太网技术的发展、教育和标准化管理,在工业应用领域的各个层面应用以太网。美国电气电子工程师协会(IEEE)也正着手制定现场装置与以太网通信的标准。这些组织还致力于促进以太网进入工业自动化的现场级,推动以太网技术在工业自动化领域和嵌入式系统中的应用。可见,以太网进入工业自动化领域已成为不可阻挡的潮流,下面将大致地介绍一下以太网,工业以太网和工业实时以太网之间的区别,以为使用者带来些方便。

2.1 工业以太网的特点及其与以太网的区别

对于工业以太网和与以太网之间的区别问题,实际上目前已由不少文章作了分析,但是往往从工作环境的角度讲的比较多一些。我们认为工业以太网和商用以太网的最主要的区别是应用场合和应用对象的不同,其主要的区别可以归纳为下面几点:

* 在一定的场合,通信系统中信息交换必须满足传输速度和确定性的要求;

* 工业以太网必须保证更高的通信系统中稳定性,可靠性,安全性和保密性;

* 由于工业以太网用在工业设备和工业现场上,必须考虑用户的使用方便性,即安装,调试和维修等问题。

综合上面的几点,比较以太网技术在办公和工业不同环境下工作的不同点,从上面的对比可以看到,工业以太网源于商用以太网,但是真正要将以太网技术成功地应用工业领域,必须考虑以下不同之点。通过分析此不同点以后,才能找到能够符合工业工程项目的工业以太网网络方案。

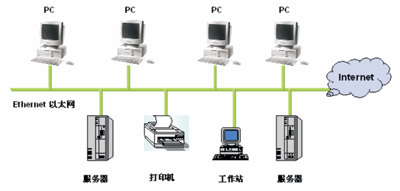

2.1.1 不同的应用对象需要不同的通信协议,传输数据量和传输速度

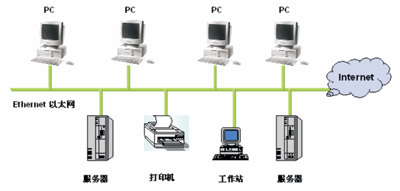

由于工业以太网与办公以太网网络的应用对象的不同,产生了各种特定的要求,在办公领域的通信系统中,其网络的构成主要是各种计算机之间的通信,由此产生计算机与外部设备的数据交换的通讯网络,如计算机与服务器,计算机与网络打印机,计算机与网络扫描机,计算机与其他网络相连的外围设备以及与因特网的通信。这样的通信系统如图2所示。

因此,办公领域以太网网络的通信主要是两者之间的通信,所采用的基本方法是Client/server(客户机/服务器)机制。客户是通信的主导者,它发送服务请求,如从服务方下载文件),或启动一个命令打印某个文件或要求某个服务方存储数据等。这些数据处理和交换一般都可以采用通用的因特网的协议,如FTP,HTTP,SNMP,DHCP或者其他基于客户/服务通信的传输方法。这些传输的数据量一般在数十个千字节到几百兆。

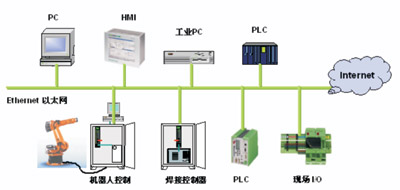

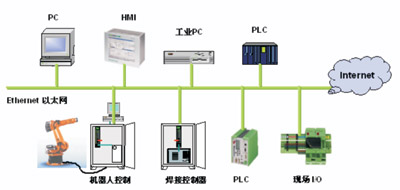

在工业应用场合中,构成一个通信网络的组成部分是非常复杂的。除了需要计算机外,更主要的必须与各种不同类型的控制器(PLC,CNC,IPC),不同类型的变送器(如压力,温度,液位,红外线,位移等变送器),不同类型的执行器(如变频器,直流调节系统,机器人控制系统,现场总线I/O系统人机界面)同时连接于因特网,通过WEB技术进行远程监控等。

因此,前面所提及的用于办公领域以太网网络的协议将远远满足不了工业以太网的要求,目前,人们正在改进原来的通信协议,已有数种发展成为了国际的新的工业以太网的协议,如PROFINET,EtherNet/IP,Modbus TCP,Ethernet Powerlink,SERCOS III 和EtherCat。这些通信协议都能部分地满足不同控制领域和应用的要求,关键是协议改变了Client/server(客户/服务)机制,采用了publish-subscribe和producer-consumer通信机制,使得办公以太网点对点的协议方法变为多点通信方法,而数据量也可从PLC控制系统与现场总线之间几个字节的传输到CNC控制系统与现场驱动系统数兆字节的传输。

工业以太网与办公以太网的一个明显的区别是对于传输时间的要求,相对于办公以太网来讲,一般来讲,对时间的要求比较宽裕,一个PDF的文件传输晚几分钟,因特网上网时间晚了些问题都不大。所有时间的要求都是相对的,同时也不会因为时间的缘故产生人身安全和设备损坏问题。与此相反,以太网应用于工业应用领域则必须考虑这些问题,例如,一个现场信号在什么时间内控制器能够得到;控制器的命令发出通知后,什么时间内现场执行机构能够进行工作。不同的应用需要不同的响应和执行时间,这可以是数秒(过程控制)或者微秒级。在工业应用现场中,往往会由于几微秒的延迟而引起重大的事故,例如,一个高速位置控制系统,由于在通信中丢失了数次现场传送器的反馈信号,而超越限定极限位置,产生重大事故;由于不能及时得到纸浆厚度的测量信号,使得造纸机生产的纸张厚薄不均,影响了产品的质量。这些事件的发生仅仅在数毫秒内,如果不能及时得到现场监视信息,将会给生产或人身安全带了不可估量的后果。在工业领域的某些应用中,所要求的数据传输持续时间中的抖动(JITTER)值非常小(微秒级)。因此,构成工业以太网网络的通信技术必须更快速,更具有传输的确定性,这是办公用的以太网技术所不能实现的。

2.1.2 不同要求的可靠性,稳定性和安全性

办公以太网和工业以太网应用环境不同,导致了对其可靠性、稳定性和安全性有不同的要求。办公以太网是为办公自动化领域应用而设计的,并没有考虑工业现场环境的需要(如冗余电源供电直流、高温、低温、防尘等),故商用网络产品不能应用在有较高可靠性要求的恶劣工业现场环境中。

随着网络技术的发展,上述问题正在迅速得到解决。为了解决在不间断的工业应用领域,在极端条件下网络也能稳定工作的问题,美国Synergetic微系统公司和德国Phoenix Contact、Hirschmann、Jetter AG等公司专门开发和生产了导轨式集线器、交换机产品,安装在标准DIN导轨上,并有冗余电源供电,接插件采用牢固的DB-9结构。而在IEEE802.3af标准中,对Ethernet的总线供电规范也进行了定义。此外,在实际应用中,主干网可采用光缆传输,现场设备的连接则可采用屏蔽双绞线,对重要的网段还可采用冗余网络技术,以提高网络的抗干扰能力和可靠性。

在工业生产过程中,很多场合不可避免地存在易燃、易爆或有毒的气体,对应用于这些场合的设备,都必须采用一定的防爆措施来保证工业现场的安全生产。现场设备的防爆技术包括两类,即隔爆型(如增安、气密和浇封等)和本质安全型。与隔爆技术相比较,本质安全技术采取抑制点火源能量作为防爆手段,其关键技术为低功耗技术和本安防爆技术。由于目前以太网收发器本身的功耗都比较大,一般都在60~70mA(5V工作电源),低功耗的以太网现场设备设计难以设计,因此,在目前技术条件下,对以太网系统采用隔爆防爆的措施比较可行,确保现场设备本身的故障产生的点火能量不外泄,保证运行的安全性。而对于没有严格的本安要求的非危险场合,则可以不考虑复杂的防爆措施。

另外,工业以太网实现了与Internet的无缝集成,实现了工厂信息的垂直集成,但同时也带来了一系列的网络安全问题,包括病毒、黑客的非法入侵与非法操作等网络安全威胁问题,对此,一般可采用网关或防火墙等方法,将内部控制网络与外部信息网络系统相隔离,另外,还可以通过权限控制、数据加密等多种安全机制来加强网络的安全管理。

2.2 工业实时以太网的特点和与工业以太网的区别

2.2.1 工业控制的实时性要求

工业控制网络对实时性是有要求的,各级子网对实时性的要求不同,通常越靠底层的子网对实时性要求越高,越靠近上层的子网对实时性的要求越低。实时性通常采用响应时间来定量描述。响应时间是指某一系统对输入作出响应所需的时间,以ms、s、min,h为计量单位。响应时间很短,就标志着系统的实时性越好。

对于工业自动化系统来说,目前根据不同的应用场合,将实时性要求划分为3个范围,它们是:信息集成和较低要求的过程自动化应用场合,实时响应时间要求是100ms或更长;绝大多数的工厂自动化应用场合实时响应时间的要求最少为5~10ms;对于高性能的同步运动控制应用,特别是在100个节点下的伺服运动控制应用场合,实时响应时间要求低于1ms,同步传送和抖动小于1μs。工业控制网络的实时性还规定了许多技术指标,如交付时间、吞吐量、时间同步、时间同步精度、以及冗余恢复时间等。

2.2.2 工业以太网的通信确定性

通常,人们习惯将用于工业控制系统的以太网统称为工业以太网。但是,如果仔细划分,按照国际电工委员会SC65C的定义,工业以太网是用于工业自动化环境、符合IEEE802.3标准、按照IEEE802.1D“媒体访问控制(MAC)网桥”规范和IEEE802.1Q“局域网虚拟网桥”规范、对其没有进行任何实时扩展而实现的以太网。

工业控制网络必须满足对实时性的要求(即信号传输要足够地快)以及信号的确定性。Ethernet过去一直被认为是为IT领域而开发的,Ethernet采用了带有冲突检测的载波侦听多路访问协议(CSMA/CD)以及二进制指数退避算法,它被认为是一种非确定性的网络系统。对于响应时间要求严格的控制过程会存在产生冲突的可能性,造成响应时间不确定,使信息不能按要求正常传递,这是阻碍以太网应用于工业现场设备层的关键所在。

随着快速以太网与交换式以太网的发展,为解决以太网的非确定性问题带来了新的契机,并使这一应用成为可能。主要表现在:

首先,Ethernet的通信速率一再提高,从10M、100M增大到如今的1000M、10G,在数据吞吐量相同的情况下,通信速率的提高意味着网络负荷的减轻,网络碰撞几率大大下降,提高了网络的确定性。

其次,采用星型网络拓扑结构,交换机将网络划分为若干个网段。交换机之间通过主干网络进行连接。交换机可对网络上传输的数据进行过滤,使每个网段内节点间数据的传输只限在本地网段内进行,而不需经过主干网,使本地数据传输不占其它网段的带宽,从而降低了所有网段和主干网的网络负荷。

最后,采用全双工通信方式。在一个用5类双绞线(光缆)连接的全双工交换式以太网中,其中一对线用来发送数据,另一对线用来接收数据,这样交换式全双工以太网消除了冲突的可能,使Ethernet通信确定性和实时性大大提高。

2.2.3 实时工业以太网

到目前为止,可以将工业以太网的实时响应时间做到5~10ms,相当于现有的现场总线。对于响应时间小于5ms的应用,工业以太网已不能胜任。为了满足高实时性能应用的需要,各大公司和标准组织纷纷提出各种提升工业以太网实时性的技术解决方案。2003年5月,IEC/SC65C成立了WG11工作组,旨在适应实时以太网市场应用需求,制定实时以太网应用行规国际标准。根据IEC/SC65C/WG11定义,所谓实时以太网RTE(Real-time Ethernet),是指不改变ISO/IEC8802-3的通信特征、相关网络组件或IEC1588的总体行为,但可以在一定程度上进行修改,使之满足实时行为:

— 实时性,即确定性通信;

— 现场设备之间的时间同步行为;

— 充分、频繁的长度较短的数据交换。

为此,实时以太网标准首先需要解决实时通信问题,同时,还需要定义应用层的服务与协议规范,以解决开放系统之间的信息互通问题。

在IEC/SC65C/WG11工作组负责制定的IEC61784-2“基于ISO/IEC 8802-3的实时应用系统中工业通信网络行规”国际标准中包括CPF2 Ethernet/IP、CPF3 PROFINET、CPF4 P-NET、CPF6 Interbus、CPF10 VNET/IP、CPF11 TCNET、CPF12 EtherCAT、CPF13 Ethernet Powerlink、CPF14 EPA、CPF15 Modbus/TCP以及CPF16 SERCOS等11种实时以太网行规集。

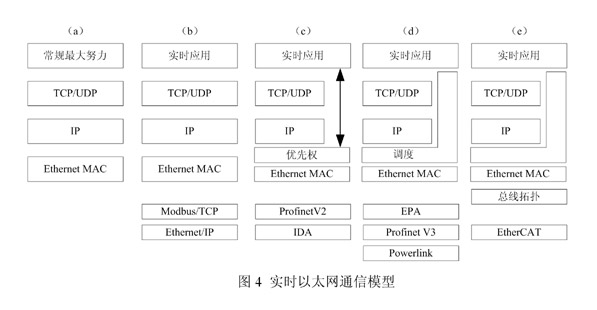

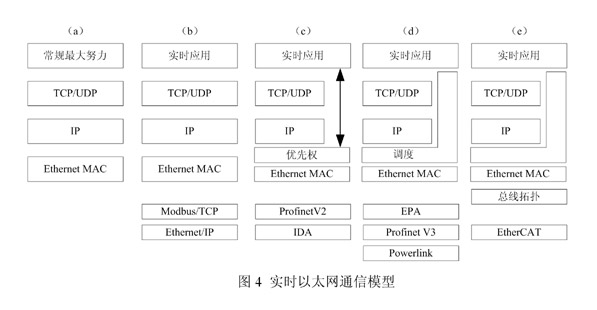

(1) 实时以太网通信模型

根据实时以太网实时扩展的不同技术方案,可将实时以太网通信协议模型分为4类,如图4所示。其中(a)是经过常规最大努力提高实时性,一般工业以太网的通信协议模型;(b)采用在TCP/IP之上进行实时数据交换方案;(c)采用经优化处理和提供旁路实时通道的通信协议模型;(d)采用集中调度提高实时性的解决方案;(e)采用类似Interbus现场总线“集总帧”通信方式和在物理层使用总线拓扑结构提升以太网实时性能。

(2) 应用层的服务与协议规范

实时以太网还需要定义应用层的服务与协议规范,以解决开放系统之间的互操作问题。互操作性是指连接在同一网络上不同厂家的设备之间通过统一的应用层协议可以进行通信与互用,性能类似的设备可以实现互换,这是开放系统的特点之一。一般存在着这样的误解,即只要采用了工业以太网就能实现设备的互操作,事实并非如此。以太网仅仅映射到ISO/OSI参考模型中的物理层和数据链路层,而在其之上的网络层和传输层协议,目前以TCP(UDP)/IP协议为主。由于不存在统一的应用层协议,以太网设备中的应用程序是专用的,而不是开放的,因此设备还不能实现透明互访。要解决这一问题,就必须在Ethernet+TCP(UDP)/IP协议之上,制定统一并适用于工业现场控制的应用层技术规范,同时也可参考IEC相关标准,在应用层上增加用户层。

|

.jpg)