- 企业简介

-

作为中国自动化领域的权威旗舰网络媒体,控制网创立于1999年7月,是中国举行的第十四届IFAC (International Federation of Automatic Control)大会的中国官方组织机构的唯一指定网站。控制网是中国自动化学会专家咨询工作 委员会(ECC)的秘书处常设之地。是北京自控在线文化传播有限公司开设的网站。

- 公司类型:其他

- 联系方式

-

- 控制网

- 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室

- 邮编:100085

- 电话:010-57116291 / 59813326

- 传真:010-59813329

- 网址:http://www.kongzhi.net

- Email:mahongliang@kongzhi.net

- 联系人:市场部

- 案例详细

-

标题 红外热图像仪 技术领域 工厂信息化 行业 制药/医疗 简介 内容 杨天祥,蔡国平,梁翠华

高炉冶炼过程是在上升煤气流和下降炉料的相向运动中进行的。而高炉操作者控制冶炼过程的基本目的就是控制这个“运动”,从而促使高炉冶炼达到高产、优质、低耗、顺行的目的。对于炉料下降的过程可以通过“料尺”进行检测,而对于煤气流到目前为止还没有直接检测的设备。但是高炉炉顶物料表面的温度状况确切反应了上升煤气流的状况,因此可以通过测量炉顶物料表面的温度分布来间接检测上升煤气流。即物料表面温度高的部位其煤气流就“活跃”,反之,其煤气流就“不活跃”。这个工艺要求促进了高炉炉顶热图像仪和十字测温技术的诞生和发展。热图像仪是一种探测物体表面自身的热辐射,并将其转换成人眼可见的图像的技术。热图像仪不仅能观测物体的图像,而且能遥测物体表面的温度分布。它具有不需要外加照明和不破坏物体自身温度场的特点,现已从遥感和军事应用中转向“民用”,已广泛应用于医疗、工业生产过程检测和设备故障诊断检测中,高炉炉顶热图像仪就是其中一项重要的应用。

ö 工作原理

红外线辐射是自然界存在的一种最广泛的电磁波辐射,它是基于任何物体在常规环境下都会产生自身的分子和原子无规则的运动,并不停地辐射出热红外能量。分子和原子的运动愈剧烈,辐射的能量愈大;反之,辐射的能量愈小。红外线辐射的能量可用物体表面的温度来度量,辐射的能量愈大,则物体的表面温度愈高。

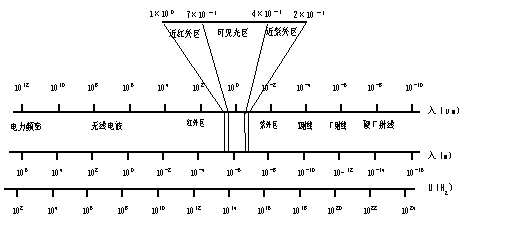

红外线是波长在0.76~1000 m之间的电磁波,按波长范围分为近红外(0.76~3

m之间的电磁波,按波长范围分为近红外(0.76~3 m)、中红外(3~6

m)、中红外(3~6 m)、远红外(6~15

m)、远红外(6~15 m)、极远红外(15~1000

m)、极远红外(15~1000 m)4类,它在电磁波连续频谱中的位置处于无线电波与可见光之间的区域。可见光在电磁波频谱及波长范围中的区域是波长在0.39~0.76

m)4类,它在电磁波连续频谱中的位置处于无线电波与可见光之间的区域。可见光在电磁波频谱及波长范围中的区域是波长在0.39~0.76 m之间的电磁波,在近红外区和近紫外区之间如图1所示。

m之间的电磁波,在近红外区和近紫外区之间如图1所示。

图1 电磁波频谱及波长示意图

红外辐射电磁波在大气中传播要受到大气的吸收而使辐射的能量被衰减。但空间的大气、烟云对红外辐射的吸收程度与红外线辐射的波长有关,特别对波长范围在1~3

m,3.5~5

m,3.5~5 m及8~14

m及8~14 m的3个区域相对吸收很弱,红外线穿透能力较强,透明度较高。这3个波长区域被称之为红外辐射的“大气窗口”,“大气窗口”以外的红外辐射在传播过程中由于大气、烟云中存在的二氧化碳(CO2)臭氧(O3)和水蒸气(H2O)等物质的分子具有强烈吸收作用而被迅速衰减,利用红外辐射中“大气窗口”的特性,使红外辐射具备了夜视功能,并能实现全天候对目标的搜索和观察。而高炉炉顶内含有高达20%以上的CO2,水分含量也很高,因此,红外光较之可见光透烟雾性能较好。

m的3个区域相对吸收很弱,红外线穿透能力较强,透明度较高。这3个波长区域被称之为红外辐射的“大气窗口”,“大气窗口”以外的红外辐射在传播过程中由于大气、烟云中存在的二氧化碳(CO2)臭氧(O3)和水蒸气(H2O)等物质的分子具有强烈吸收作用而被迅速衰减,利用红外辐射中“大气窗口”的特性,使红外辐射具备了夜视功能,并能实现全天候对目标的搜索和观察。而高炉炉顶内含有高达20%以上的CO2,水分含量也很高,因此,红外光较之可见光透烟雾性能较好。

红外辐射的探测是将被测物体的辐射能转换为可测量的形式,如对被测物体的热效应进行热电转换来测量物体红外辐射的强弱,

目前利用红外测量温度的仪器,其使用的波段为3~5 m及8~12

m及8~12 m。

m。

ö 应用与发展

目前国内外高炉炉顶所使用的热图像仪一般采用“单点”红外检测器,将物体表面分割成上万个像素并采用机械扫描方式,将每个像素的热辐射(温度场)进行逐点扫描成像(简称为光机扫描方式)。由于受机械扫描速度的限制,一幅温度图像的检测时间需要2~4秒。因此这种热图像仪只能检测物体表面的温度,不能将物体外形(或视场范围内的其它设备)进行成像。如果将扫描速度提高到每幅1/25秒(也就是每秒有25幅图像),那么这种热图像仪不仅能测温同时也能成像。

近年来,红外热成像技术已从光机扫描方式发展到红外焦平面凝视成像技术,这种成像技术采用了将单个红外检测元件“集成”为一个面阵,将物体表面的热辐射同时被这“面阵”检测,类似于可见光成像技术(简称为CCD技术)。为了抑制环境温度所造成的“背景噪声”,检测器件要进行“强制”制冷。在90年代中期研制成功的非制冷型红外焦平面技术又使红外成像技术走向一个新的里程碑。1994年美国Honeywell公司首次研制成功非制冷型微热敏电阻焦平面,1996年美国Amber公司又推出型号为Sentinel的军民二用红外焦平面热图像仪。目前美国Agema、Delta、Design公司,日本NEC公司都有这方面的产品。这种产品的性能指标为:温度分辨率0.1℃、量化等级12bit、像元素320×240、帧频30Hz/s(每幅图像的成像时间是0.0333秒),采用此技术制造的高炉炉顶热图像仪的重量为20公斤。

目前也有将可见光成像技术应用于高炉炉顶,在高炉炉顶温度低的时候采用外加辅助光,炉顶温度高的时候可以不加辅助光进行成像。这种技术主要应用于在休风时对炉内的观测,以及在高炉生产中对中心气流的观测。

由于可见光成像技术和热图像仪技术只有在成像这一技术上具有一致性,但在成像的机理上完全不同。因此,在高炉炉顶的应用上具有完全不同的作用。

ö 可见光图像和红外热图像在应用上的区别(见图2~4)

(a) 可见光图像

(b) 红外图像

图2 日光下的住宅

(a) 可见光图像

(b) 红外图像

图3 夜幕下的屋内人群

(a) 可见光图像

(b)红外图像

图4 夜幕下的人群

.jpg)