- 企业简介

-

作为中国自动化领域的权威旗舰网络媒体,控制网创立于1999年7月,是中国举行的第十四届IFAC (International Federation of Automatic Control)大会的中国官方组织机构的唯一指定网站。控制网是中国自动化学会专家咨询工作 委员会(ECC)的秘书处常设之地。是北京自控在线文化传播有限公司开设的网站。

- 公司类型:其他

- 联系方式

-

- 控制网

- 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室

- 邮编:100085

- 电话:010-57116291 / 59813326

- 传真:010-59813329

- 网址:http://www.kongzhi.net

- Email:mahongliang@kongzhi.net

- 联系人:市场部

- 案例详细

-

标题 铁路客运服务系统存在的问题与解决方案研究 技术领域 仪器仪表 行业 轨道交通 简介 内容 胡海峰 (1972-)

男,安徽人,清华大学研究生毕业。基金项目:铁道部科学技术司《客运专线旅客服务系统自主创新》项目(2006X005)

摘 要:通过对如何更好地实现铁路客运专线旅客运输服务价值以及国内外旅客服务、票务和营销与决策支持等IT业务支撑系统的比较研究,分析中国铁路客运服务系统存在的问题,从系统结构、服务产品、运营流程、IT支撑平台系统研发等方面探讨我国铁路客运专线客运服务系统集成解决方案。

关键词:铁路客运专线;客运服务系统;集成解决方案;系统结构;IT支撑平台

Abstract: In this paper, we make a comparison research on domestic and abroad IT business support systems including passenger services, ticketing business, marketing and decision making support, as well as on how to better realize the value of railway passenger transport services. We then analyze the existing problems of China railway passenger transport services system. Finally, we discuss passenger transport services system integration solutions from the aspects of system structure, service products, operations procedure, IT support platform system research and development.

Key words: Railway Passenger Dedicated Line; Passenger Service Systems; Integrated Solution; Integration System Structure; IT Support Platform

客运服务系统是铁路智能运输的一个重要分支,是在较完善的铁路基础设施的条件下,应用先进的数据通信传输、自动化控制以及计算机信息处理等技术,以系统工程思想为指导,落实以人为本的服务理念,通过客运服务价值,运营模式和信息化集成创新,有效融合铁路客运服务流程、服务设施和IT支撑系统,为旅客提供出行前、进站、候车、登乘、中转、出站和换乘等各环节中查询、订票、购票、旅行指南等全方位的服务;为客运运营人员实现服务业务的可视化、可控化和自动化;为决策者制定客运列车开行方案、票价及客票销售策略提供科学依据。

建设铁路客运专线,实行客货分线运输,是大幅度提升铁路运输能力和技术装备水平、加快我国铁路现代化的战略选择。规划到2020年,新建时速250~350公里的客运专线12,000公里,同时推进既有13,000公里干线客车提速到200公里/小时,形成以北京、上海、郑州、武汉、广州、西安、成都为中心的快速客运网络。通过对旅客运输价值链的分析以及发达国家与国内既有线客运服务系统的比较研究,提出客运服务系统的目标体系结构及其解决方案。

1 客运服务价值的实现

安全、舒适、方便和快捷是旅客运输服务的质量内涵和价值体现。服务价值决定旅客满意度,旅客满意是铁路协调可持续发展的重要条件。满意度看不见,摸不着,尽在感受,但客运部门可以通过渗透于旅行全过程,全新价值的服务来实现,因此铁路客运部门可以从当前的以运营管理为中心转变为以旅客服务为中心,通过创新服务流程来提高旅客的满意度。

研究表明,三个因素对服务价值起重要影响:服务设计,一线员工,运营模式。服务产品的质量是设计出来的,产品质量的保证是由满意、生产率高的一线客运服务人员创造的,员工的满意和高效来自管理层的支持和政策。上世纪九十年代中期以来,服务理论和IT技术的发展使得铁路客运战略重点有了重大转变,见表1。

表1 上世纪九十年代中期以来铁路服务战略重点的转变和IT技术的发展

2 国内外客运服务系统的比较

2.1 旅客服务系统

旅客服务系统以车站部署为重点,一是为旅客提供动态列车到发,位置指示和候乘车引导等信息,二是为车站服务人员提供统一信息发布和应急指挥平台,国内外旅客服务系统的不同如表2表示。

表2 国内外车站旅客服务系统比较

国外高速铁路以日本、法国、德国为代表,系统设计充分考虑旅客在进站、候车、上车和下车等各环节的心理和信息需求,重视显示、广播信息的一致性、连续性和可读性,保证旅客在需要的时候获取合适的信息。日本高速铁路重视导向设施的设计及其标准的统一,实现导向功能与周围环境的融合。设立客运服务信息中心为运营人员提供有效的信息整合和发布手段。系统与行车调度系统进行数据交换自动获取列车运行图的基本信息,通过自动控制位于车站各区域的显示屏、广播等终端给旅客提供相关信息等。

国内既有车站不同程度地建设了显示、播报、查询、寄存等子系统,但由于种种原因,信息不规范,连续性和可读性普遍较差,在信息整合、系统集成方面考虑得较少,各种服务设施处于分立状态,没有实现信息的集成整合应用。

2.2 票务系统

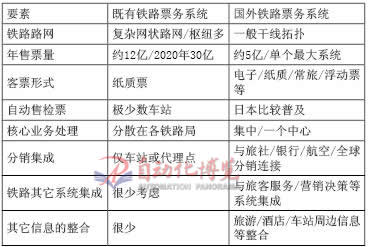

除服务理念、运营流程和技术进步外,铁路网络拓扑对于列车运行图、运输方案、定价、旅行行为等有着较大影响。国内外铁路票务系统主要服务差异见表3。

表3 国内外铁路票务系统服务差异

国外票务系统经过多年的升级完善,已经是一个集出行查询、售订票、其它服务于一体的综合信息系统,提供多种客票形式和多渠道的售票方式。德国的票务系统可提供订购中欧、西欧大部分国家的车票,并派生出电子客票预订、电子列车时刻表和运输服务问讯应答及全路客运票房收入结算等系统,同时提供一票通联运服务,与民航实现一票制,旅客只需中途直接换乘,行李只需在始发站办理。受当时历史条件的制约,国内票务系统无法在全路范畴内统一调配运力资源,并集成电子商务和移动技术。

2.3 营销与决策支持系统

我国铁路旅客运输长期处于供不应求的状态,营销主要围绕运能不足的主要矛盾,系统开发了与列车开行方案有关,具备一定统计分析功能的模块,但仅限于此。随着客运专线的建设,四年后铁路运能将极大丰富。国外客运营销系统主要有四个方面的特征:一是客户关系管理,增加旅客的参与以获取详细的旅客数据为市场策划服务;通过设计奖励活动,如多重积分、提前预订、常旅客优惠等提高旅客的忠诚度;二是定价、收益管理, 设计以消费者为中心的动态定价收益管理模式以应对运输客流峰谷;三是开行方案设计,根据客流量灵活调整运输方案最优化的资源运用;四是旅客需求和满意度调查。

3 既有线客运服务系统运营中存在的结构问题

既有线客运服务系统在业务、IT结构设计和运营之间存在三个方面的问题:一是服务设计长期以来没有得到足够的重视,缺乏相应的知识体系和规范,缺乏前瞻性。随着收入的增长和技术的进步,人们对出行提出了新的要求,为了满足不断增长的旅客服务新需求,就不得不重新设计业务流程,但老旧的IT系统适应业务变化的能力差;二是新设计的业务流程通常需要增加新的应用,但新应用与已有应用集成困难或难以维护和管理;三是业务的任何变化都需要修改系统,不断地变化需要不断地修改,开发、维护和管理成本高。由于后两个方面的困难,反过来限制了新业务流程的应用,IT系统越来越不能满足新的服务需求。随着近年来运输需求和客户期望的不断增长,IT系统适应新业务的压力越来越大,这要求铁路客运服务部门在客运专线建设中重新思考新的IT战略,而不是在既有线老旧落后的系统基础上零敲碎打地添加功能。

4 集成解决方案

4.1 集成系统结构

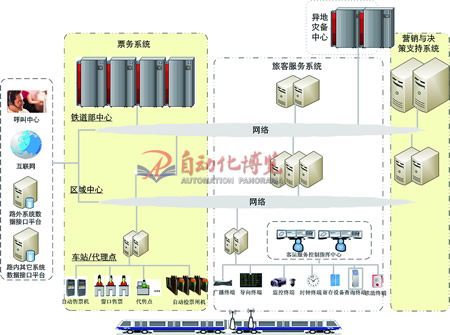

客运专线客运服务系统集成结构如图1所示。

图1 客运专线客运服务系统目标框架

票务系统采用集中式结构,铁道部中心担负全路客运专线客票核心任务,车站设置自动售检票设备;与路内外其它系统集成,提供包含基于移动和电子商务等技术的多渠道分销和查询等服务。旅客服务系统采用两级结构,分别部署在区域中心和车站,以车站为重点,铁道部设置集成管理平台,为全路提供相关信息和服务支持。营销与决策支持系统由铁道部和区域中心两级构成,数据处理中心设置在铁道部。设置呼叫中心和互联网站为各系统与旅客提供沟通平台;设置客运服务系统数据平台,实现客运服务各系统间以及客运服务系统与外部系统的信息交换和应用服务,各系统既相对独立又统一设计,整体集成。设置异地灾备中心,实现关键业务系统及数据的备份和故障恢复。

4.2 服务产品及设施

以旅客服务需求为基本出发点,通过价值创新,设计更多的服务产品。如从目前车站或代理点售票的基础上增加集成移动和电子商务的渠道订购票。服务设施是服务产品的载体,通过调查分析、理论研究、试验研究、专家咨询和检验评估等环节,了解服务需求特性,如引导信息的易读、连续等,建立起一整套帮助更好地优化服务及服务设施的设计理论、标准和规范,通过对旅客最看重的特性优化设计,提高客运服务的质量。

4.3 客运运营流程

将服务产品的实现及其提高服务质量的目标转化为业务运营流程,通过业务流程的集成和优化,通过旅客参与、一线员工、IT技术和服务设施的融合,通过管理层为上述融合提供支持,为保证服务产品的安全、高效和高质,使客户满意而建立起一整套客运组织方案、管理章程、客运标准、运行流程、安全和操作规范。

4.4 IT支撑系统平台

铁路客运部门推出的更多更加综合的服务产品要求原先相对独立的不同业务单元之间实现更加紧密地集成。因此IT支撑系统必须能够适应不断创新、更加综合的服务产品以及不断变化的运营流程的要求。IT支撑系统包括体系结构和支撑全路的系统产品。

IT体系结构由一系列的技术标准和规则构成,这些标准和规则的联合体叫做体系结构。体系结构决定是否能够实现不同业务、新业务与既有业务之间的集成以及适应业务流程的不断变化,从而决定铁路部门最终是否能够满足用户的需求。体系结构创新就是充分考虑信息系统在集成、运营和维护中存在的矛盾和共性问题,提出一个具有良好系统秩序,易于集成扩展,适应不断变化、综合的业务需求,资源节约,可以随着单个产品关键技术一起发展,相对稳定的IT系统集成实现模型。IT体系结构不仅是旅客服务系统能否提供满足客户需求的服务产品及其适应变化的关键,而且是IT支撑系统总体规划及分步实施的基础。客运服务系统体系结构应该是一个充分考虑旅客服务、票务、营销与辅助决策三大应用以及电子商务门户、客户关系管理、通信网络(含移动通信)和安全保障等综合集成的开放技术结构。

客运服务产品的提供以及客运服务流程的集成,都必须建立在IT基础设施之上。通过开发最大限度发挥体系结构能力的平台系统和关键产品,才能够最好地提供客户服务产品,适应客运服务业务流程的不断变化,并降低运营成本,从而符合铁路运营商的最大利益。IT支撑系统平台包括既相对独立又密切关联的旅客服务系统、票务系统和市场营销及辅助决策系统。

4.5 需求导向的系统集成

客运服务系统的规划、设计和建设必然随着旅客需求的变化而发展。任何一项服务的提供需要铁路多个部门,多个不同专业之间的密切配合,因此需要重新审视并改造原有的流程,有效集成客运服务相关资源和设施,并通过IT基础设施的建设,为客运服务人员实现客运服务业务的可视化、可控化和自动化。

客运服务的多样性,综合性和实时性决定IT支撑系统不仅需要使用众多差异性很大,处于不同领域的技术(单一产品),而且必须促使不同技术之间的密切协同工作,才能充分发挥各个关键技术的应有作用,满足系统的整体功能和性能要求。由于系统的复杂性,这些关键技术均由不同的供应商专有,而且这些单列的技术不足以满足行业特定应用的需求,因此客运服务IT集成的关键就在于服务创新,运营流程创新的基础上,挑选、提炼、整合关键技术,设计一个开放、有序、不同技术协调发挥作用的IT支撑系统体系结构,提高研发的生产率和速度以及获得优秀的产品,从而全面满足铁路客运专线客运服务的要求。

4.6 管理IT体系结构

构造开放的体系结构。对于结构的每一个层次,都有公布的标准、规范和协议,允许来自许多不同供应商的硬件和软件无缝地组合在这个结构中。技术结构标准和规范的制定考虑了系统的连续性,保证新产品能与老系统兼容,从而降低新产品的开发费用。规范明确定义所有接口标准,系统结构实现模块组建,从而实现设备的互联互通。公开标准和规范,开放市场,促进竞争,降低成本,从而获得最佳产品和最佳价格。

为了确保客运专线全面协调可持续的发展,客运专线的建设和运营部门有必要控制IT集成系统体系结构,因为除了控制IT集成系统体系结构,其它因素如规模大小、有利的政策、优秀的软件设计都不足以保证适应业务变化、支持复杂集成和降低运营维护成本的目标。无论是通过IT产品实现业务的自动化,还是IT产品对业务流程提供支持,都需要IT基础设施作为载体。平台系统的开发还是对其它点产品的集成,都应该严格遵循一致的IT体系结构。

5 结论

2009年8月1日,时速350公里的京津城际铁路开通一周年。一年的运行表明,系统整体达到预定设计目标,标志着客运服务集成系统创新取得重大突破。实践表明,通过自主创新掌握关键技术,提升产业水平,应当成为我国铁路技术进步的基本立足点,客运服务系统应以客运专线建设为契机,建立自己的创新队伍和自主研发的平台,消化吸收国外先进服务理念、服务模式和集成技术,结合国情和铁路路情,结合当今技术最新发展进行创新实践。

在解放思想,推动新一轮大发展,实践科学发展观的指导下,长三角、珠三角和环渤海三大区域正在加快推进城市群经济一体化的建设。我国铁路自主创新的实践将为城际轨道交通的发展提供重要的成果和经验,为促进我国城市集群的发展作出重要贡献。上述研究提出的集成创新点和总体思路对于其它交通行业,如城市地铁、民航的客运服务系统建设也具有较好的借鉴意义。参考文献:

[1] Chen Pu, Hua Rong. Japan Railway Passenger Organization and Marketing[J]. Railway Transportation and Economy, 2008, 30(12), 8-11. (in Chinese) [陈璞,滑蓉. 日本铁路客运组织与营销[J]. 铁道运输与经济,2008,30(12),8-11.].

[2] Meng Weidong, Wang Yanbin, Xiaoming Ni etc. Design and Implementation of Railway Intelligent Ticketing System[J], Computer Engineering and Application. 2008, 44(13), 214-216. (in Chinese) [孟伟东,王延斌,倪小明等. 铁路客运售票智能化服务系统的设计与实现[J]. 计算机工程与应用,2008,44(13),214-216.].

[3] Fu Di, Lv Xiaojun, Wang Jin etc. The Study on Railway Station Passenger Service System[J]. Railway Computer Application. 2008, 17(11), 12-15. (in Chinese) [傅迪,吕晓军,王静等. 铁路客运车站旅客服务系统研究[J]. 铁路计算机应用,2008,17(11),12-15.]

[4] Wang Ming, Wang Futian, Liu Renkui. Railway Passenger Service Center Based Marketing System[J]. Journal of Beijing Jiaotong University, Natural Science Edition. 2004, 28(6), 90-94. (in Chinese) [王敏,王福田,刘仍奎. 基于客户服务中心的铁路客运营销系统[J]. 北京交通大学学报:自然科学版,2004,28(6),90-94. ].

[5] Ju Jiaxing, Ma Junpei. Design and Key Technologies Implementation of Regional Tickets Center[J]. China Railway Science, 1998,19(1), 71-83. (in Chinese) [鞠家星,马钧培. 地区客票中心系统的设计与关键技术的实现[J].中国铁道科学,1998,19(1),71-83. ].

[6] Du Xuedong, Gao Ziyou. Benefit Analysis and Decision Support System of Railway Passenger Train Scheduling[J]. Railway Journal. 2003, 25(3), 13-18. (in Chinese) [杜学东,高自友. 铁路旅客列车开行效益分析与决策支持系统[J].铁道学报,2003,25(3),13-18. ].

[7] Marco Lansiti, Jonathan West. Great Research into Great Products[J]. Harvard Business Review,(May-June) 1997,69-79.

[8] Charles R. Morris, Charles H. Ferguson. How Architecture Wins Technology[J]. Harvard Business Review, (March-April) 1993.

[9] James L. Heskett, Thomas O. Jones, Gary W. Loveman, W. Earl Sasser, Jr. Leonard A. Schlesinger. Putting the service-profit chain to work[J]. Harvard Business Review, July 1,2008.

——转自《自动化博览》

.jpg)